�E�E�H�����p�m�E�E - Niigata Prefectural Sado General High School -

|�@English�i�p��Łj�@�b�@�T�C�g�}�b�v�@|�@�A�N�Z�X�@|

�_�Y�E���H�n�s���Ă��鍑�ۍv�������̎��g�ݏЉ��ɂ���

2023.02.21

�@

�@�_�Y�E���H�n��u���ۍv�������@�A�t���J�̃U���r�A���a���̌ǎ��@�ւ̐H���x�������v�@���g�ݏЉ��

�@�����s�̃e���R���Z���^�[�r���ōs��ꂽ�uSTI for SDGs�A���[�h������܁v��܂ɂ��u�T�C�G���X�A�S���v�ł̎��g�ݔ��\����ѓ����r�b�O�T�C�g�ōs��ꂽ�u�G�R�v��2022�v�ł̎��g�ݔ��\��YouTube��URL���f�ڂ������܂��B

https://www.jst.go.jp/sis/co-creation/sdgs-award/2022/result_2022_jisedai_3.html

STI for SDGs�A���[�h�u������܁v���S

�ߘa�S�N�x���H�w�n�����K���\����s���܂����B

2023.02.20

�@

�@�{�Z�̊��H�w�n��R�N�����A���ƁE���K���Ƃ����Ĕ|�����H�ƋZ�p��p���āA�u���k����̓I�ɐݒ肵���e�[�}�v���ۑ�Ƃ��Č������A���̐��ʂ�n����Ƃ�ی�ҁA���H�w�n��̂Q�N���ɔ��\����u�������K���\��v���P���P�X���i�j�Ɏ��{���܂����B

�@���k������E���\�̏�����������Ԃ́A��Q�����ԂƂ�������ꂽ���A���삵����i��W�����铙�A����ߒ���������Ȃ���A���������̊������ʂ\���܂����B

�@�Q��������������Ƃ̕��X�A���肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@ �@

�@ �@

�@

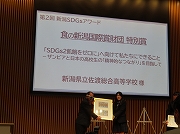

�u��P���_��SDGs�R���e�X�g�v�ōŗD�G�܂���܂��܂����B

2022.12.23

�@�_�Y�E���H�n���{���Ă��鍑�ۍv���������u��P���_��SDGs�R���e�X�g�v�ōŗD�G�܂���܂��܂����B�@���N�x���A�{�Z�̔_�Y�E���H�n��Ŏ��{���Ă��Ă���u�A�t���J�̃U���r�A���a���̌ǎ��@�ւ̐H���x�������v���A�����_�Ƒ�w��ÁA������Ћ����ʐM�Ќ㉇�́u��P���_��SDGs�R���e�X�g�v�ōŗD�G�܂���܂��܂����B�X��20���Ɏ��g�݊T�v�̏��_�����o���A384���̉���̒�����T���̍ŏI�I�l�Ɏc��A12��10���y�j���ɁA�����_�Ƒ�w���c�J�L�����p�X�ōs��ꂽ�ŏI�I�l����ѕ\�����ɎQ�����Ă��܂����B

�@�ْ��̖ʎ����ł̔��\�ƂȂ�܂������A�{�Z�_�Y�E���H�n���{���Ă��銈���X�Ɣ��\���A�����A���㓌���_��SDGs�R���e�X�g�ŗD�G�܂ɋP���܂����I

�@������ϋɓI�ɔ��\���s���A�����̕��ɍ��ۍv���̏d�v���ƕK�v���A�l���J�Ẵ|�e���V�����ɂ��ē`���Ă��������ł��B

�@

�@

�_�Y�E���H�n��̎��g�݂��uSTI for SDGs �A���[�h�v�Ŏ�����܂���܂��܂����B

2022.11.22

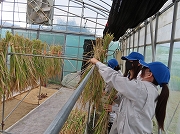

�@ ���N�x���A�{�Z�̔_�Y�E���H�n��Ŏ��{���Ă��Ă���u�A�t���J�̃U���r�A���a���̌ǎ��@�ւ̐H���x�������v���A�����J�������@�l�@�Ȋw�Z�p�U���@�\��ẤuSTI for SDGs �A���[�h�v�ɂĎ�����܂���܂������܂����B�@�w�Z�̔_��Ńl���J�č͔|���n�߂ĂR�N�ځE�E�E�B��N�x�̃l���J�č͔|�́A���엿�E���_��ł͔̍|�ɐ������A�v�Z��ł́A�{�Z���c�́u�R�V�q�J��BL�v�����������n�ł��邱�ƂɂȂ�܂����B

�@���̐��ʂ��A�w�������n���i���Ƃ̈�Ƃ��āA�Ȋw�Z�p�C�m�x�[�V�����iScience Technology and Innovation:STI�j��p���ĎЉ�ۑ����������n��ɂ�����D�ꂽ���g�݂�\������STI for SDGs �A���[�h�x�ɉ��債���Ƃ���A�w������܁x����܂��܂����B

�@�P�P���S���i�y�j�ɓ����s�]����̃e���R���Z���^�[�ɂĕ\�����֎Q���A�T���i���j�ɂ͓������e���R���Z���^�[�ɂĊJ�Â���Ă����u�T�C�G���X�A�S���Q�O�Q�Q�v�ł̊��A�uSTI for SDGs �A���[�h��҂̃g�[�N�Z�b�V�����v�ɎQ�����Ă��܂����B

�@������A���̊����𑽂��̕��ɒm���Ă��������A��m��Ȃ��|�e���V�������߂�u�l���J�āv�̕��y�ɍv�����Ă��������ł��I

�@

�@�@

�@

�@ �@

�@

�_�Y�E���H�n��̈�ʔ̔��ɂ���

2022.11.09

�@�@���n�������Z�̔_�Y�E���H�n��ł��B

�@�P�P���P�V���i�j�P�R���R�O������P�S���R�O���܂ł̎��ԂŁA�w�Z�̒��֏�����ɔ̔�����s���܂��B

�@�P�P���T���i�y�j�̕����Ղł́A���k�Ƃ��̉Ƒ��Ɍ��肵���̔���ł����B

�@����͑����̒n��̕��ɂ������������i�̎��K�ō͔|�E�����������̂���ɂƂ��Ă������������Ǝv���Ă܂��B

�@�ڂ������Ƃ́A���̃y�[�W�����̃`���V���_�E�����[�h���Ă��m�F���������B

�@�F����̂��z����S�҂��ɂ��Ă��܂��B

�@�܂��A���̋L���������ɂȂ������́A���R�~�Ŏ���ɓ`���Ă���������ƍK���ł��B

�@��낵�����肢���܂��B

�@�̔���̂��ē�

�_�Y�E���H�n��̂R�N�����A�t���J�̃U���r�A���a���̌ǎ��@��ZOOM�Ō𗬂��s���܂����B

2022.05.23

�@�T��19���i�j�̕��ی�i15:40�`16:00�j�ɁA�_�Y�E���H�n��Ŏ��{���Ă��鍑�ێx�������u�U���r�A���a���̌ǎ��@�ւ̃l���J�Ċv���W�F�N�g�v�ŁA�l���J�Ă����A�H���Ă����������ǎ��@��ZOOM�Ōq���A�{�Z���k�ƁA�U���r�A�̌ǎ��Ƃ̌𗬉�s���܂����B�@���̌ǎ��@�́A�A�t���J�̃U���r�A���a���̎�s���T�J�ɂ��錳�X�g���[�g�L�b�Y��43�l���W�߂��uNSANSA�i���T���T�j�ǎ��@�v�Ƃ����܂��B

�@��N�x�A�_�Y�E���H�n��ŁA�A�t���J�̋Q��������̂��߂ɊJ�����ꂽ�u�l���J�āv���w�Z�ޏ�ō͔|���A�����Ɏ��n�BJICA�ɋ��͂��Ă��������A���{����U���r�A���a���֓͂��܂����B

�@�����āA�T��19���ɁA�l���J�Ă�H���Ă����������ǎ��Ɩ{�Z�̐��k��ZOOM����Č𗬂��s���A�u�l���J�āA�������������ł��B���Ȃ������̎�g�݂����肪�����v���܂��v�Ɗ��ӂ̌��t�����������܂����B���̂ق��ɂ��A�u�����H�ׂĂ�����́v�u�D���ȃX�|�[�c�v�u���{�ɗ����牽�����Ă݂������v�u�U���r�A�ɗ����牽�����Ă݂������v�ȂǁA�����ӌ��������s���A�q�����[�߂܂����B

�@���N�x���A�w�Z�ޏ�ō͔|���A�x�������𑱂������ƍl���Ă��܂��B�����āA���{�̍��Z���ƃU���r�A�̎q�ǂ������Ƃ́u���_�I�Ȍq����v���\�z���Ă��������Ǝv���܂��B

�@������{�Z��HP�Ői�����X�V���Ă����܂��I

�@���y���݂ɁI

|

|

�l���J��NSANSA�ǎ��@���̗l�q�iMP4�j

�ߘa�Q�N�x����̔_�Y�E���H�n��̍��ۍv�������ɂ��āi�X�V�j

2022.03.31

�@�{�Z�ł́A�ߘa�Q�N�x����A�A�t���J�̂��߂ɊJ�����ꂽ�u�l���J�āiNEw RICe for Africa�j�v�Ƃ����R���i����j���͔|���Ă��܂��B�����āA���n�ł����l���J�Ă��A�t���J�̃U���r�A���a���̌ǎ��@�Ɋ���Ƃ����������s���Ă��܂��B��N�x�̎��n���́uCornerstone Of Hope�v�Ƃ����G�C�Y�ǎ����W�߂��ǎ��@�i15�����x�j�Ɋ��A���N�x�̎��n���́uNSANSA�v�Ƃ����X�g���[�g�L�b�Y���W�߂��ǎ��@�i43�����x�j�ŐH�ׂĂ��������܂����B

�@���̎�g�݂��A�n��n���v���b�g�t�H�[���u�r�c�fs�ɂ������v��������ǎ�Ấw�V��SDGs�A���[�h�x�ŁA�w��܁x����сw�H�̐V�����ۏ܍��c�܁x�����������܂����B

�@���N�x���͔|���p�����A���ۍv�������𑱂��Ă��������ƍl���Ă��܂��B

�@

�@

|  |  |  |

|

|

�@�@���N�x�P�N�Ԃ͔̍|�̗l�q

|

|||

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ | ||||

|   |

�@���N�x�̎��n���𑗂�A�H���Ă��������Ă���l�q�B

�@

|

|

|

�@�V��SDGs�A���[�h�̕\�����̗l�q�B

�@

�wSDGs�Q�Q����[���Ɂx�����Ď��������ł��邱��.pdf

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���Ɛ���������p������ꍼ�\��Q�̘A�������ɂ���

2022.02.24

�@�{�N�ɓ���A���ƎҖ�������p���Ď��ۂ̎q�ǂ�����̖��O��������A���������܂����I���I�����\�̑O���d�b���Q���A���������Ă���܂��B

�@�l���̊Ǘ��ɒ��ӂ��Ă��������ƂƂ��ɁA��Ƒ��S����

�@�@�@�E�d�b�ł����̘b�͍��\�Ƌ^���A��U���ĉƑ��A�x�@�ɑ��k����B

�@�@�@�E�d�b�Ő���������͓̂���̂ŁA����ԓd�b�@�\��h�Ƌ@�\�t���d�b�����p���Ē��ړd�b�ɏo�Ȃ��B

�@�@�@�E�Ƒ��Ԃœ�������ł��邾���A������荇���A�h�ƈӎ������߂�B

�@���ƂȂǂɂ��āA���ӊ��N���Ă������������Ǝv���܂��B

�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

��{���w�Z�u���n�̃~���C�v�u����ɂču�����s���Ă��܂����I

2022.01.19

�@�P���P�X���i���j�A��{���w�Z�ōs��ꂽ�u���n�̃~���C�v�u����ɂāA�r�W�l�X���n��E���H�w�n��̐��k���u�����s���Ă��܂����B

�@���n�Y�̓��w�i�A�e�r�j�̊Ԕ��ނ��g�p�������ʼnt�X�^���h�̒a����͋[�������STACHisland�̎��g�ݓ��ɂ��āA��{���w�Z�̂S�`�U�N����Ώۂɂ��b�������Ă��������A���ʼnt�X�^���h�悵�Ă��܂����B

�@������Ɏg���Ă��炢�A�A�e�r�̌o�N�ω����y����ł��炦����Ǝv���܂��B

�@

�@

|  |

|

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@�V���������n���������w�Z�@�C�w���s���ƈϑ��ƎҌ���ɂ���

2022.01.11

�@�@��W�v��

�@�A�Ɩ��ϑ��d�l��

�@�B�ʎ��l���P�`�T

�ߘa�R�N11��26���i���j�ɁA�uGIAHS���[�X�T�~�b�gin�\�o�v�ɔ_�Y�E���H�n��̐��k�S�����Q�����Ă��܂����B

2021.12.22

�@�挎26���ɁA�ΐ쌧�����s�ŊJ�Â��ꂽ�uGIAHS���[�X�T�~�b�g���E�_�ƈ�Y�𖢗��Ɛ��E�ց\���n�Ɣ\�o����Ȃ��낤�\�v�ɔ_�Y�E���H�n��R�N���P���A�Q�N���R�����Q�����Ă��܂����B

�@���n�Ɠ�������GIAHS�ɔF�肳�ꂽ�ΐ쌧�̍��A��w�T�X�e�B�i�r���e�B�������������A�S����GIAHS�F��T�C�g�̍��Z�������҂��A���[�N�V���b�v�u���������`�����������̔_�ƈ�Y�v�ɂ��ċc�_���s���܂����B

�@�����āA�Ō�ɂ́A�c�_�������e���uGIAHS���[�X�錾�v�Ƃ��Ă܂Ƃ߁A���E�_�ƈ�Y���ۉ�c�̕�Ő錾�\���A��ꂩ��͑傫�Ȕ�������������܂����B

�@GIASH���[�X�錾�͂����炩�炲�����������܂��B

�@https://ouik.unu.edu/wp-content/uploads/GIAHS-Youth-Declaration-Jp-Eng.pdf

�@

�@�Q���������k�̊��z���f�ڂ��܂��B

�@�ႤGIAHS�T�C�g�̍��Z���Ƙb���������Ƃ��ł��A�e�n��̕�����l�������w�ׂ܂����B���̌o�������č��n��GIAHS������悤�����B�̂ł��邱�Ƃ���ϋɓI�ɒ��킵�Ă��������ł��I

�@

�@���܂ł�GIAHS�ɂ��ďڂ����͒m��Ȃ��������ǁA����̊�����ʂ��ĈȑO���GIAHS�ɂ��Ă̒m�����������ȂƊ����܂��I���̂悤�ɂ܂���R�̐l��GIAHS�ɂ��ďڂ����͒m��Ȃ��Ǝv���̂Ŏ����B�������ł������̐l��GIAHS��`����ꂽ�炢���ȂƎv���܂����I

�@

�@�ق��̊w�Z�̊�����GIAHS�ւ̎v���Ȃǂ������Ă����o���ɂȂ�܂����B�����g��GIAHS�ɂ��Ă����܂ōl�������ƂȂ��������ǁA�l������ǂ��@��ɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��������܂����I����w���Ƃ��ǂ�ǂ����ɓ`���Ă��������Ǝv���܂��B

�@

�@GIAHS���[�X�T�~�b�g�ɎQ�������Ă��������A�u���L�i�t�@�\�A�Z�l�K���A�y���[�̑�g�̕��X�̂��b����A����GIAHS�F��T�C�g�̍��Z���Ɗւ���[�߂邱�Ƃ��ł��A��������̓`��������m�邱�Ƃ��ł��܂����B�ΐ쌧�ƍ��n�́A�`���|�\��`�������A���y�����Ȃǂ�����ʂŁA���ʓ_�������悤�Ɋ����܂����B

�@����̃��[�X�T�~�b�g��ʂ��A���������ł��ł������Ȏ�g�݂�ό��q�𑝂₷���߂̍H�v�ȂǁA���������邱�Ƃ��ł��܂����B����A���n�ł��ł��邱�Ƃ�����A���g��ł��������ȂƎv���܂��B�����g���߂đ̌��ł������Ƃ���������A�ƂĂ��y�����A�M�d�Ȏ��ԂƂȂ�܂����B

�@

�@

�@

|  |

|

|  |

|

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

���H�w�n��Q�N���A���n�d�̓Z���^�[����ё���Η͔��d�������w���Ă��܂����B

2021.12.9

�@�P�Q���P�S���i�j�A���H�w�n��Q�N���i�P�V���j�����k�d�̓l�b�g���[�N������Ѝ��n�d�̓Z���^�[�Ƒ���Η͔��d�������w���Ă��܂����B���k�d�̓l�b�g���[�N������Ѝ��n�d�̓Z���^�[�ɂāA��А����i�O���[�v��Њ܂ނS�Ёj�E�Г����w�y�э�ƌ��w��������A����Η͔��d���̌��w�����A�d�͉�Ђ̎d���ɂ��Ċw�т܂����B

�@���k�����ɂƂ��āA����̐i�H�ɂ��čl����ǂ����������ɂȂ������Ƃł��傤�B

�@�W�҂̊F�l�A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

|  |

|

�_�Y�E���H�n��Q�N���Q���A�R�N���P�����u�����������n�ăR���e�X�g�v�̐R�����Ƃ��āA�R����ɎQ�����Ă��܂����I

2021.12.9

�@11��20���i�y�j�̌ߌ�15������A���n�s����V�ۂ̒����c�_�_�@�Z���^�[�̑��c���ŁA�u�����������n�ăR���e�X�g�v�̐R����ɐR�����Ƃ��Ĕ_�Y�E���H�n��Q�N���Q���A�R�N���P�����Q�����Ă��܂����B

�@�R����̎n�܂�O�ɔ_�Ƃ���A�u���n�ň�Ԃ����������Ă����߂Ă��炤����ˁv�ƌ����A�ْ��̖ʎ����ł������A�㔼�́A�u���͂�\�����G�v�̒J��肳����͂��߁A�_�Ƃ�H�Ɍg��鑽���̑�l�̕��X�ƁA�b�������邱�Ƃ��ł��āA���ɏ[���������ԂƂȂ����悤�ł��B

�@���N�́A�{�Z�̂��Ă��o�i���Ă݂����ł��I

�@

�@

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�ߘa�R�N11��19���i���j�ɔ_�Y�E���H�n��Q�N�����Z�O���C�ɍs���Ă��܂����B

2021.12.8

�@11��19�����j���ɁA�{�Z�̔_�Y�E���H�n��Q�N��22�����A�Z�O���C�ɍs���Ă��܂����B

�@�ߑO���́A�V���s������̐V�����_�Ƒ�w�Z�ɁA�ߌ�́A������������̔_�ƃ��X�g�����u�����t�@�[���v�̉�Ќ��w�ł����B

�@�_�Ƒ�w�Z�ł́A�w�Z�T�v�����Ɓu�_�Ɓv�Ƃ����Y�Ƃ̃����b�g�A�����āA�_��̌��w����ё̌������������Ă��������܂����B���k�́A�u�_�Ɓv�Ƃ����E�Ƃւ̃C���[�W���傫���ς��A�i�H�I���̎Q�l�ɂȂ����悤�ł��B�܂��A�{�Z�ɂ͂��Ȃ��ƒ{��ڂ̓�����ɂ��A���X�����Ă͂���܂������A�㔼�́A�����������ɂ�����ȂǁA�M�d�Ȍo���������Ă��������܂����B

�@�ߌ�̔_�ƃ��X�g�����u�����t�@�[���v�̌��w�ł́A�В��̔_�Ƃւ̔M���v�����܂����B���k�́A�u�_�Ɓv�̃C���[�W�A�`���╗�y����邱�Ƃ̏d�v�����������悤�ł����B

�@���Ɋw�Ԃ��Ƃ̑����P���ƂȂ�܂����B

�@

�@

|  |

|

|  |

|

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

���R�������[�X�T�~�b�g�iGIAHS�i���E�_�ƈ�Y�j�F��10���N�L�O�t�H�[����in���n�j�ɎQ���A�R�̏܂���܂��܂����B

2021.11.9

�@�ߘa�R�N�P�O���R�O���i�y�j�����ہ[�ƍ��n�����ɗ��R�������[�X�T�~�b�g���s���A�_�Y�E���H�n��̂Q�E�R�N���T�����Q�����܂����B

�@�T�~�b�g�ł́u�����ƕ�炵���������Ǝv���_���̖����v���e�[�}�ɍ��n�����̍��Z����V�������̑�w�������������̃A�C�f�A�\���܂����B�{�Z����͂Q�`�[�����o�ꂵ�A�u�O�b�h�A�C�f�A�܁v�uADDress�܁v�u�I�c�����܁v�̂R�̏܂���܂��܂����B

�@�`�[��Agriculture�́A��҂̔_�Ƃɑ��Ă̊S���Ⴂ���Ƃ��ۑ�Ɋ����A�������Z�ō͔|�������̂��g�p�����W�F���[�g�����Ö��ƃJ�t�F���Ă��܂����B

�@

�@�`�[�������j�q�́A�_���l�����������Ƃ��������Ă��錻����ۑ�Ɋ����A�Ƃ�L�����p���邽�߂̎d�g�݂���@���Ă��܂����B

�@

�@�W������I�����C�����[�N�V���b�v��ʂ��č��n�̔_�ƂɊւ��錻���ۑ���w�K���A�S�������n�̖����ɂ��čl����@��ɂȂ�܂����B

�@

�@

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�ߘa�S�N�x�ȍ~�@�̑����̕ύX�ɂ���

2021.10.26

�@�ߘa�S�N�x�̐V��������g�p����̑����̋@�\���E�f�U�C���̌����ڎw���āA���k�y�ы��E���ɂ��I��A���P�[�g�����{���܂����B���̌��ʁA�f�T���g���̑̑����i���X�N�[�����j�t�H�[���J���p�j�[�j�Ƃ��邱�ƂƂ��܂����B

�@

|

�ߘa�R�N10���U���i���j�ɔ_�Y�E���H�n�����s���܂����I

2021.10.12

�@10���U���̌ߑO���ɁA�{�Z���c�̈����s���܂����B

�@�_�Y�E���H�n��̂R�N�������S�ƂȂ�A�S������͔|���Ă������n�����āB

�@�R���o�C���Ŋ�������A�芠���������ƁA���k�͊��������Ȃ���A����̌����܂����B�����Ɏ������R������������k�͊F�A�Ί�ł����B

�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

|  |

|

|

|

�ߘa�R�N11���U���i�y�j�̖{�Z�����Ձi��ˍՁj�̓��ꐧ���ɂ���

2021.10.11

�@���N�x�̖{�Z�����Ձi��ˍՁj�́A�V�^�R���i�E�C���X�����g��h�~�̊ϓ_����A�{�Z���k�Ɠ�������Ƒ��T���ȓ��ɎQ���l���𐧌����Ď��{���邱�ƂƂ������܂����B

�@�{�Z�_�Y�E���H�n��̔_�Y������H�i�̔̔��́A��ʂ̕������ɁA11��25���i�j13��30���`14��20���ɖ{�Z���֏�O�L��ōs���\��ł��B

�@�y���݂ɂ���Ă�����ʂ̕��ɂ͑�ϐ\�������܂��A�������Ƃ����͂����肢�������܂��B

�@

�n��w�E���y����B�̎��Ƃɂ����āA�u���n�������u���v��3��ɂ킽���ĊJ�Â��܂����B

2021.07.19

�@�n��w�E���y����B�̎��Ƃɂ����āA�u���n�������u���v��3��ɂ킽���ĊJ�Â��܂����B

�@�P��߂́A�U��30���i���j�Ɂu�_���n�Ӂv�Ƃ��āA���n�e���r�ł����낢����������Ă���n�Әa�O�l���u�t�ɂ��}�����u�w���n�������x�̗��j�v�ɂ��ču�`���������܂����B���b�ł͍]�ˎ���̖k�O�D�ɂ���B�̃n�C���߂Ɖz��ɌÂ�����`��邨�����߂̗Z���A�܂��吳12�N�ɑS���ɉ̎���W���Ȃ���A���݂̉̎����ł��オ�铙�A���n���������S���ɍL���m����悤�ɂȂ�܂ł̌o�߂ɂ��āA�����w�̖��c���j�������̐l���W����̗�Ƃ��Ȃ���A�b����܂����B

�@�Q��߂́A7��7��(��)�Ɂu�w���n�������x�̉S���w�ԁv���e�[�}�ɁA���n�ӂ邳�Ƒ�g�ł��鏬�т悵���l�����}�����āA�u���n�������v���S���܂����B�O�����̐��̉��͔��͂�����܂����B���������S���̂͏��߂ĂƂ������k���قƂ�ǂł������A�����悭�o�āA�߉��K���A���߂Ăɂ��Ă͂����ւh�ɉS���Ă���ƁA���J�߂̂��Ƃ�����܂����B�����̗l�q�͂m�r�s�ǂ�7��9���i���j�[��6��40���̕����ŏЉ��A���ѐ搶�ւ̃C���^�r���[�̑��A���k1���̊��z�V�[�������f����܂����B

�@�R��߂�7��14���i���j�u�w���n�������x��x��v���e�[�}�ɁA���w�c�́u���R���F��v�̉��A���R�d�M�l�E�����n�s���A����G��Y�l���u�t�Ƃ��āA�������̗x��Ɗy��ɂ��āA�����Ă��������܂����B���n�̎q�ǂ������ł��̂ŏ��w�Z�ȂǂŏK���Ă��Ă��܂����A���̓�����A��̍����E�r�̐U����ȂǁA���ꂢ�ȍ��n�������̌`���������苳���Ă��������܂����B�܂��㔼�͎O�����E�J�E���ۂ����ۂɓ�����g���ďK���܂����B�x�肩�炨�����̚��q�܂ł��K���A���n�������̑S����ɂ킽��̌����邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�S���I�ɒm���鍲�n�������Ƃ����Ȃ���A�m��Ȃ����Ƃ���������܂����B����3��̍u���Łu���n�������v�����߂Đg�߂Ȃ��̂ɂȂ�A�����ǂ����Ŋ�������邱�Ƃ����邩�Ǝv���܂��B�u�t�̊F�l�A���肪�Ƃ��������܂����B

�@

|  |  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�_�Y�E���H�n��̐��k�������C����A�{�����e�B�A�ɎQ�����܂����B

2021.05.15

�@�T��15���ɁA�_�Y�E���H�n��R�N���U���A�Q�N���P�����A������ǂ̉�̕�����˗����A�����C����A�{�����e�B�A�ɎQ�����Ă��܂����B�ꏊ�́A�����ق̗��ɂ���ޏ�ŁA�W�F30�`11�F00�ōs���܂����B�����C���Ƃ͍��n�`����̂P�ŁA�T�g�C���Ȃ̐A���ł��B�����́A�V����悭�A���ܐ����������ɋC�����悩�����ł��B�Q���ԂقǂŁA��1000�̎�C�����A���܂����B������ǂ̉�̕��X����́A�u���n����`���Ăق����v�u���n�j���ɂ����Ă��������v�Ƃ����t�����������܂����B����̐����ƏH�̎��n���y���݂ł��B

�@

�@

|  |

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�_�Y�E���H�n��̐��k���{�Z���c�ɓc�A�����s���܂����I

2021.05.12

�@�T��12���i���j�̂P�`�S���ɁA�_�Y�E���H�n��R�N��21���Ŗ{�Z�̐��c�ɓc�A�����s���܂����B�Ȗځu�������K�v�Łu�앨�v��I�����Ă��鐶�k�͓c�A�@���g�p���A����ȊO�̐��k�́A��A�����s���܂����B�V�C���悭�A��ۂ悭�c�A�����I���܂����B������A��̐���̒i�K��{�ZHP��UP���Ă����̂ŁA�y���݂ɂ��Ă��Ă��������B

�@���n�����Ă͍��N11���U���i�y�j�̖{�Z�����Ձi��ˍՁj�Ŕ̔��\��ł��B

�@���@�V�^�R���i�E�C���X�����g��h�~�̂��ߕύX�̉\������B

�@

|  |

|

|  |

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@�ߘa�R�N�x���i�ҏt�x�݉ۑ�ɂ��āi���l�сj

2021.03.29

�ߘa�R�N�R���Q�X���i���j�A���i�ғ��w������ɂ����āA�u���w�v�̉ۑ�i�u��b�̌v�Z�v�j�ɂ��āA�h������������A�������킹�����Ă����o����悤�Ɂh�Ƃ����w�������܂������A�ۑ�ɉ����Ă��܂���ł����B���������āA�������킹�̕K�v�͂���܂���̂ŁA�ł��邾���̂Ȃ��悤�����Ē�o���Ă��������B

�@�V���������n���������w�Z�@�C�w���s���ƈϑ��ƎҌ���ɂ���

2021.02.15

�@�@��W�v��

�@�A�Ɩ��ϑ��d�l��

�@�B�ʎ��l���P�`�T

���H�w�n��3�N���u�������K���\��v���s���܂���

2021.02.01

�@1���Q�U���i�j�A�{�Z��2�H�Ǝ��K�������ɑ������K���\��s���܂����B���H�w�n��3�N�������n��2�N����搶���ɑ��A�P�N�ԁu���K�v�̎��ƂŎ��g��ł������Ƃ���ɓ`���悤�ɂ܂Ƃ߁A���\���܂����B

�@���N�x�̓R���i�Ђ̉e��������A��N�Ƃ͈�������K���e���ˍՂȂǂ̎��g�݂��e�[�}�Ɋ܂߂����\�ƂȂ�܂����B���ꂼ��̔ǂŏ����E���K���d�ˁA�{�Ԃł͓��X�Ƃ������\��1�N�̊�������߂�����܂����B

�@���N�x�̔��\�e�[�}�͈ȉ��̒ʂ�ł��B

�@ �@�@�^�[���e�[�u������茋���@

�@ �@�A���ʼnt�X�^���h����

�@ �@�B��]�V�[�\�[

�@ �@�C�n�ځi�y�����ău�b�N�G���h����j

�@ �@�D�����@

�@ �@�E�V�[�P���X����

|  |

|

|  |

|

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

������ψ���ɂ��u��P���ߑ����_���v�����{����܂���

2020.09.28

�@�V��������ψ���ł́A�����ߑ�̍č\�z��}��A�u�w�Z�̑g�D�͂̋����v��u�����̈ӎ����v�v�Ȃǂ̂S�̎��_�Ŋe���g�����{���Ă��邱�Ƃ�ł��B���̈�Ƃ��āA�e�Z�̂����ߑ�̌���ɂ��ē_����x�����s�����߁A�{�N�x��P��̂����ߑ��_�����W�`�P�O�����Ɏ��{���邱�ƂƂ��Ă��܂��B

�@�{�Z�����L�̂Ƃ���A����ψ���̂����ߑ�̓_���Ɖ��P�w�����܂����B���{��́A�E����c����ѐE�����C��ɂ����āA����ψ���ɂ��w���̎��m�E�O���}��\��ł��B

�@�P�@�����@�@�@�@�@�ߘa�Q�N�X���X���i���j�ߌ�P���Q�O���`�R���Q�O��

�@�Q�@�Q���ҁ@�@�@�@���k�w���ہ@���Q���P���A�w���厖�P���A�Z���A�����A�����ߑ����i�ψ��A���k�w���厖�A�e�w�N��C�P������

�@�R�@���e�@�@�@�@�@����̒������A���c�A�O���[�v���[�N

�@�S�@�w�����e�@�@�@���Z�_���V�[�g�ɂ�錻��m�F�E�{�Z�̑g�D�͂̋����ƕی�҂Ƃ̘A�g�ɂ��āE

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���E���̈ӎ����v�Ǝw���́E�Ή��͂̌���ɂ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�O���[�v���[�N�ɂ��P�[�X�X�^�f�B����

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�u���n�������u���v

2020.07.30

�@�n��w�E���y����B�̎��Ƃɂ����āA�I����11���̐��k��ΏۂɁu���n�������u���v��3��ɂ킽���čs���܂����B

�@1��ڂ́A7��7��(��)�Ɂu�w���n�������x�̉S���w�ԁv���e�[�}�ɁA���n�ӂ邳�Ƒ�g�ł��鏬�т悵���l�����}�����āA�u���n�������v���S���܂����B�O�����̐��̉��͔��͂�����A���������Ă��܂��܂����B�߉�����A���k�����͏Ƃ�������ĂȂ��Ȃ������o�܂���ł������A�Ō�ɂ͐L�т₩�ȉS�����o��悤�ɂȂ�܂����B

�@2��ڂ́A7��14���i�j�Ɂu�_���n�Ӂv�Ƃ��č��n�e���r�ł����낢����������Ă���n�Әa�O�l�����}�����āu�w���n�������x�̗��j�v�����u�`���������܂����B���b�͊��q����܂ł����̂ڂ�A�����̐l�����̎肪������� �A�`��ς��Ȃ���S���A�x��p����ď��a30�N��A���n���u�ό��̓��v�ƂȂ�A�u���n�������v���S���I�ɗL���ƂȂ�c�c�Ƃ������Ƃ���ŁA���Ԑ�c�c�B�Ō�ɐ��k���u���낢��Ȑl�̎�ō���Ă����w���n�������x��厖�ɂ������v�Ƃ������z���q�ׂĂ��܂����B

�@�ŏI���7��21���i�j�A�u�w���n�������x��x��v���e�[�}�ɁA���w�c�́u���R���F��v�̉��A���R�d�M�l�����}�����A�x����K���܂����B���s���A����G��Y�l�̎O�����ɍ��킹�āA���k�����͗x����v���o���Ȃ���x���Ă��܂����B���E���w�Z�̉^����E�̈�ՂŏK���Ă���̂ł����ɗx��Ă��܂����B������A�����̉ۑ�́u�D��ɗx��v�Ƃ������Ƃ���ł��傤���B�x�e���ɎO�����̒e�����������Ă��������A�M�d�Ȍo�����ł��܂����B

�@���n�̖��w�Ƃ͂����A�m��Ȃ����Ƃ���������܂����B����3��̍u���ŁA�u���n�������v���ƂĂ��g�߂Ȃ��̂ɂȂ�A�L�Ӌ`�Ȏ��Ԃł������Ǝv���܂��B�u�t�̊F�l�A���肪�Ƃ��������܂����B

|  |

|

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@�P�N���@�Y�ƎЉ�Ɛl�ԁi�C�m�p�C�I�j�A�X�N�[���v���W�F�N�g�@�`�ӂ邳�ƍ��n�����T���w�`�j

2020.07.07

�@�P�N���̎��Ɓu�Y�ƎЉ�Ɛl�ԁv�ł́A�u�C�m�p�C�I�j�A�X�N�[���v���W�F�N�g�`�ӂ邳�ƍ��n�����T���w�`�v�Ɏ��g��ł��܂��B���n�̕�炵�E�E�E���j�E������ʂ��č��n�M������q�̍쐬��ڕW�ɏ�����i�߂Ă��܂��B�R�~���j�P�[�V�����Z�p���w�сA���ۂɍ��n�œ����l�X�ɃC���^�r���[���s���܂��B�U���Q�U���A�V���R���ɂ́A������w�̓c���N��搶���I�����C���ōu�`�����Ă��������A���[�N�V���b�v�������Ȃ���u�������Ɓv�Ɓu�C���^�r���[�Z�p�v�ɂ��Ċw�т܂����B

|  |

|

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�w�Z���犈���̍ĊJ�ɂ���(5��29�����_)

2020.05.29

�U���P���i���j����{�i�I�Ɋw�Z���犈�����ĊJ�i��ēo�Z�j���܂��B�Վ��x�ƂŎ��{�ł��Ȃ��������Ǝ����̊m�ۂɂ���

�s���̌�������Ċ��x�Ɠ��̒Z�k�����{���܂��B

�ڍׂ͂T��29���t���ی�Ҕz�t�����u�w�Z���犈���̍ĊJ�ɂ��āi���m�点�j�v�Ŋm�F���Ă��������B

�@

���N��Ԃ̔c���ɂ���

���ƒ�Ŗ����A�������s���Ă��������B���ӂ̑̉��𑪒肵�A�u�̉��L�^�[�v�@�ɋL�^���Ă��������B

���M���̕��Ǐ�A�P�⑧�ꂵ���A���ӊ����̏Ǐ݂���ꍇ�́A�w�Z�ɘA�����Ă��������B

�������ɂ���

�������́A������ψ����̒ʒm�Ɋ�Â��A�U���W���i���j����i�K�I�ɍĊJ���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�_�Y�E���H�n��̐��c�ɓc�A�����s���܂����I

2020.05.21

�@�T���P�S���i�j�̌ߑO���ɁA�_�Y�E���H�n��̐E���Ŗ{�Z�̐��c�ɓc�A�����s���܂����B�Վ��x�Ɗ��Ԓ��Ƃ������Ƃ�����A���k�̂��Ȃ��₵���c�A���ƂȂ�܂������A�����ɏI�����܂����B���N�������������Ă�����悤�ɁA�_�Y�E���H�n��ꓯ�撣���Ă��܂��B

�@������A��̐���̒i�K��{�ZHP��UP���Ă����̂ŁA�y���݂ɂ��Ă��Ă��������B

�@�����n�����Ă͍��N11���V���i�y�j�̖{�Z�����Ձi��ˍՁj�Ŕ̔��\��ł��B

|  |

|

|  |

|

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̊����g��h�~�̂��߂̗Վ��x�Ɗ��Ԃ̉����Ɠo�Z���ɂ���(5��8�����_)

2020.05.08

�Վ��x�Ɗ��Ԃɂ���

�@�ߘa�Q�N�S���P�T���i���j����ߘa�Q�N�T���R�P���i���j

�o�Z���ɂ���

�@�R�N���@�T���P�R���i���j�@�P�W���i���j�W�F�R�O�`�P�Q�F�O�O

�@�Q�N���@�T���P�S���i�j�@�P�X���i�j�W�F�R�O�`�P�Q�F�O�O

�@�P�N���@�T���P�T���i���j�@�Q�O���i���j�W�F�R�O�`�P�Q�F�O�O

�@������ȍ~�̓����́A��L�o�Z���ɂ��m�点���܂��B

�@����o������K�����Q���ĉ������B�ڍׂ͗X������镶���Ŋm�F���Ă��������B

���N��Ԃ̔c���ɂ���

�@���ƒ�Ŗ����A�������s���Ă��������B�����A���ӂ̑̉��𑪒肵�A�u�̉��L�^�[�v�ɋL�^���Ă��������B���M���̕��Ǐ݂���ꍇ�́A�w�Z�ɘA�����������B

�Վ��x�ƒ��̊w�K�w���ɂ���

�@����ɂ���ł����Ă��A�K�������������K����g�ɂ��A�e���Ȃ�����ꂽ�u�ۑ�v�Ɏ��g�݁A�T���P�R���i���j�ȍ~�̓o�Z���ɒ�o���Ă��������B�u�w�K�v��\�v����o���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̊����g��h�~�̂��߂̗Վ��x�Ɗ��Ԃ̉����ɂ���(4��28�����_)

2020.04.28

�Վ��x�Ɗ��Ԃɂ���

�ߘa�Q�N�S���P�T���i���j����ߘa�Q�N�T���P�O���i���j

���N��Ԃ̔c���ɂ���

���ƒ�Ŗ����A�������s���Ă��������B�����A���ӂ̑̉��𑪒肵�A�u�̉��L�^�[�v�ɋL�^���Ă��������B���M���̕��Ǐ݂���ꍇ�́A�w�Z�ɘA�����������B

�Վ��x�ƒ��̊w�K�w���ɂ���

����ɂ���ł����Ă��A�K�������������K����g�ɂ��A�e���Ȃ�����ꂽ�u�ۑ�v�Ɏ��g�݁A�x�Ƃ�������T���P�P���i���j�ɒ�o���Ă��������B�u�w�K�v��\�v�͒S�C�֒�o���Ă�������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�Վ��x�Ɗ��Ԃ̉߂������ɂ���(4��24�����_)

2020.04.24

�ݍZ���̊F�����

�E�w�Z�̗Վ��x�Ƃɔ����A����ʼn߂������Ԃ������Ȃ��Ă��܂��B�F�l�ɉ�Ȃ�������A�w�K���v���悤�ɐi�܂Ȃ������肵�āA�s���ɂȂ邱�Ƃ������

�v���܂��B�܂��ASNS�ŗF�B�ƘA������荇�����ŁA�����̋C������l�����������`��炸�A�g���u���ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B�����������s���◎�������Ȃ�

�C�����A�Y�݂́A�����Ĉ�l�ŕ������܂����͂̑�l�ɓ`���Ă��������B�w�Z�ł͂��ł��F����̑��k�����������Ă��܂��B

�@

�E���N�x���X�N�[���J�E���Z���[�̐^�q�h�q����ɂ��u���瑊�k�v�����{���Ă��܂��B��������C�y�ɂ����k���������B

�E�w�Z�ȊO�ɂ��e�푊�k�@�ւ�����܂��B�ڂ����́A�u�V���������ߑ�|�[�^���T�C�g�v���m�F���������B

�@https://www.ijimetaisaku.pref.niigata.lg.jp/foryou/consultation.html

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ |

�ی�҂̊F�l��

�E�ی�҂̊F���܂ɂ�����܂��Ă��A�V�^�R���i�E�B���X�����Ǘ\�h�ւ̑Ή��ł����̂��ƂƎv���܂��B���q�l�̗l�q�ŋC�ɂȂ�_������܂�����A���L�A����ւ����k���������B

�� ���@�@�ߓ����Îq

T E L�@�@�O�Q�T�X�|�U�U�|�R�P�T�W

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̊����g��h�~�̂��߂̗Վ��x�Ɗ��Ԃ̉߂������ɂ���(4��20�����_)

2020.04.20

�Վ��x�Ɗ��Ԃɂ���

�ߘa�Q�N�S���P�T���i���j����ߘa�Q�N�T���U���i���j

���N��Ԃ̔c���ɂ���

���ƒ�Ŗ����A�������s���Ă��������B�����A���ӂ̑̉��𑪒肵�A�u�̉��L�^�[�v�ɋL�^���Ă��������B���M���̕��Ǐ݂���ꍇ�́A�w�Z�ɘA�����������B

�Վ��x�ƒ��̊w�K�w���ɂ���

����ɂ���ł����Ă��A�K�������������K����g�ɂ��A�e���Ȃ�����ꂽ�u�ۑ�v�Ɏ��g�x�Ƃ�������T���V���i�j�ɒ�o���Ă��������B�u�w�K�v��\�v�͒S�C�֒�o���Ă�������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̊����g��h�~�̂��߂̗Վ��x�Ɗ��Ԃ̉����ɂ���(3��27�����_)

2020.03.27

�Վ��x�Ɗ��Ԃɂ���

�ߘa�Q�N�S���T���i���j�܂ʼn����Ƃ��܂��B

�n�Ǝ��E���w���ɂ���

�\��ʂ�A�S���V���i�j�Ɏ��{���܂��B���ƒ�ɂ����āA���P�G�`�P�b�g�Ȃǂ̑�����肢���܂��B

�����̌��N�ώ@���s���A���M���̏Ǐ�����ꍇ�ɂ́A�w�Z�ɘA�����Ă��������B

�������ɂ���

�Վ��x�Ɗ��ԉ����̎�|�Ɋ�Â��A�Z���O�̕������A�����A���h�y�ї��K�����ɂ��Ă͒��~���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�ߘa�R�N�x��Q�w�N�C�w���s���ƈϑ��Ǝ҂̌���ɂ���

2020.03.27

�@�I�茋��

�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̊����g��h�~�̂��߂̗Վ��x�Ɗ��Ԃ̉����ɂ���(3��16�����_)

2020.03.16

�Վ��x�Ɗ��Ԃɂ���

�ߘa�Q�N�R���R�P���i�j�܂ʼn���

�@ �@�i�w�Z�ی����S�@��Q�O���̋K��Ɋ�Â��āj

�o�Z���ɂ���

�ߘa�Q�N�R���P�X���i�j�͒��~

�ߘa�Q�N�R���Q�T���i���j�͂g�q�y�ы��ȏ��̔��͗\��ʂ���{

�@�Ȃ��A�o�Z����ۂɂ́A���P�G�`�P�b�g�Ȃǂ̑�����肢���܂��B

�@�����̌��N�ώ@���s���A���M���̏Ǐ݂���ꍇ�ɂ́A�w�Z�ɘA�����Ă��������B

�������ɂ���

�Վ��x�Ɗ��ԉ����̎�|�Ɋ�Â��A�Z���O�̕������A�����A���h�y�ї��K�����ɂ��Ă͒��~

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�V�^�R���i�E�C���X�����ǂւ̑Ή��ɂ���

2020.02.29

���Ǝ��ɂ���

�R���Q���ɗ\�肳��Ă������Ǝ��́A�K�͂��k�����čs���܂��B�J�Î����ɕύX�͂���܂��A���v���Ԃ��ł������Z�����܂��B�Q���҂́A���Ɛ��A���Ɛ��ی�ҁA���E���A�ݍZ���͑�\���k�݂̂Ƃ��܂��B

�Վ��x�Ɗ��Ԃɂ���

�ߘa�Q�N�R���Q���i���j�`�R���P�X���i�j

�i�N�x���E�N�x�n�x�Ɠ��@�R���Q�O���i���j�`�S���U���i���j�j

���o�Z����ʓr�݂��܂��B

�������ɂ���

�S���e�n�ŁA�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ����������Ⴊ����Ă��܂��B���ẮA�Վ��x�ƒ��ɖ{�Z�̕������Ōv�悵�Ă���A�Z���O�̕������A�����A���h�y�ї��K�������̎��{�ɂ��ẮA�����\�h�y�ъ����̂���Ȃ�g��̖h�~��}�邽�߁A���~�܂��͉������܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�V���������n���������w�Z�@�C�w���s���ƈϑ��ƎҌ���ɂ���

2020.02.14

�@�@��W�v��

�@�A�Ɩ��ϑ��d�l��

�@�B�ʎ��l���P�`�T

�@������ψ���ɂ��u��2���ߑ����_���v�����{����܂���

2019.12.23

�@�V��������ψ���ł́A�����ߑ�̍č\�z��}��A�u�w�Z�̑g�D�͂̋����v��u�����̈ӎ����v�v�Ȃǂ�4�̎��_�Ŋe���g�����{���Ă���Ƃ���ł��B���̈�Ƃ��āA�e�Z�̂����ߑ�̌���ɂ��ē_����x�����s�����߁A�U�`�W�����ɑ�P��ڂ��s�����Ƃ���ł����A���̒��Ŗ��炩�ɂȂ����e�Z�̉ۑ蓙�̉��P�̊m�F����уO���[�v���[�N�ɂ��Z���̐��̊m�F��ړI�Ƃ��āA�{�N�x��Q��ڂ̂����ߑ����_����10�`12�����Ɏ��{���邱�ƂƂ��Ă��܂��B

�@�{�Z�����L�̂Ƃ���A����ψ���̂����ߑ�̓_���Ɖ��P�w�����܂����B���{��̐E����c����ѐE�����C��ɂ����āA���E���ɑ��ē_���̗l�q�̕ƃO���[�v���[�N�ɂ��Z���̐��̊m�F���s���A����ψ���ɂ��w���̎��m�E�O���}��܂����B

�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�@���� �@ �@ �@ �ߘa���N�P�P���Q�O���i���j�P�O���O�O���`�P�Q���O�O��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�@�Q���� �@ �@ ���k�w���ہ@�w���厖�Q���A�Z���A�����A�����ߑ����i�ψ��A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���k�w���厖�A�e�w�N�����C�܂��͒S�C1������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�@���e �@ �@�@�@���ޓ_���A�����ߑ�̒���A���c�A�O���[�v���[�N

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S�@�w�����e�@�@�@�{�Z�̂����ߎ��ĂɌW��Ή��ɂ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�����ߖ��R�h�~�Ɍ�������g�ɂ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�B�u�����ߖh�~�����i�@�v�̗����ɂ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C�O���[�v���[�N�ɂ��P�[�X�X�^�f�B����

�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@

��Q���ߑ����_��(11/20)�@�@�@�@�@�E�����C��(12/16)

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@�u���n�n��X�s�[�`�R���e�X�g�v�œ��܂��܂����I

2019.12.20

�@�P�Q���P�O���i�j�ɃA�~���[�Y�����g���n�Łu���n�n��X�s�[�`�R���e�X�g�v���s���܂����B���Z���̕��ɂ����āA�R�NA�g�̋��q�����������D�����������A�R�NA�g�̎���ꣂ��R�ʂɓ��܂��܂����B���q����́hNursing First, Medicine Second�h, ���ʂ���́hDelivering Peace of Mind and Happiness�h�Ƒ肵�A���g�̖��ɂ��Ĕ��\���܂����B

�@�X�s�[�`�R���e�X�g��ʂ��ĐϋɓI�ɉp����g�����Ƃ��A���m�ɏ���l����`���悤�Ƃ���p�����g�ɂ����Ǝv���܂��B���ꂩ������n�������Z�ł͉p��w�K�ɗ͂����Ă��������Ǝv���܂��B

�@

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@�n��̉ۑ�����Ɍ��������\����s���܂����B

2019.12.18

�@�P�P���Q�V��(��)�A�r�W�l�X�E���n��R�N�����n��̉ۑ�����Ɍ��������\����s���܂����B���\��ł͏��q�����ό��q�̌����A�n��Y�Ƃ̌�p�ҕs�����̒n��̉ۑ�ɂ��Ē������A���̒������ʂƉ�����ɂ��Ĕ��\���܂����B

�@���k�͖͋[������Ёu�r�s�`�b�g�@�h�����������v�̉^�c��u�}�[�P�e�B���O�v��u�L���Ɣ̔����i�v�̎��ƂŊw�K�������e�����A�X�}�z�A�v���𗘗p�����L��������p�Z�𗘗p�����J�t�F���A�ۑ�����Ɍ�������g�v�f�[�^��p���Ȃ��甭�\�����Ă��܂����B

�@

|  |  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@���䏬�w�Z�R�N�������Z���A�_�Y�E���H�n��̎��Ƃ�̌����܂����B

2019.11.21

�@11��19���Ηj���̂R�E�S���A���䏬�w�Z�R�N���̎���59�������Z���A�_�Y�E���H�n��̑̌����Ƃ��s���܂����B���Ƃ̓~�J���E�䂸�̑܋l�߁i�����_��j�ƁA�u�����O�E�h�E�V���v�̐����i���p�����j�̂Q�̃O���[�v�ɕ�����čs���A�搶���ƂȂ����̂́A�_�Y�E���H�n��R�N���̐��k�����ł��B���w���̊F����Ɉꐶ�����A���J�ɋ����Ă����{�Z���k�́A�ƂĂ����������A�����O��h��V��������O���[�v�ł́A���n�̍i��܂̎g������i��ʂ̌��{����ۂ悭�����Ă��܂����B���ۂɑ̌����Ă���������w���̊F����́A���܁A�u�����v�A�u�y�����ȁv�Ȃǂ̐����������Ă��܂������A������Ƒ�l�̍��Z���ɂȂ����C���ŁA�y�������ƂɎQ�����Ă��炦���悤�ł��B

�@����̑̌����Ƃ��A���w���̊F����ɔ_�Ƃ̊y�����������Ă��炦��@��ƂȂ�K���ł��B

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@�u�łɊւ��鍂�Z���̍앶�v�ɓ��܂��܂����B

2019.11.19

�@���Œ�����Â���ߘa���N�x�u�łɊւ��鍂�Z���̍앶�v�ɂ����āA�R�N�a�g�i�r�W�l�X����n��j���@�y���u�V�����d�ŋ��琄�i���c��܁@����v����܂��܂����B

�@�P�P���P�Q���i�j���n����������قɂ����ĕ\�������s���A�\������ƂƂ��Ɏ�҂��\���Ď�܍앶��N�ǂ��܂����B

�@�r�W�l�X����n��ł͑d�ŋ���ɂ��͂����Ă���A���N�u�łɊւ���앶�v�ɉ��債�Ă���܂��B��肳�߂łƂ��������܂����B

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@��29��S���Y�Ƌ���t�F�A�V�����(���F��냁�b�Z)�ɎQ�����܂����B

2019.10.30

�@�P�O���Q�U���i�y�j�����w�ȃu�[�X�Ŋ��H�w�n��R�N��2�����w���n�̔��u���x���������w�����Ă��܂����B�x�e����ɂ��Ȃ��قǂ̑吷���ŁA���������P�R�O�����ׂāA����̕��X�ɍ쐬���Ă��������A���y�Y�Ƃ��Ă������A�肵�Ă��������܂����B�̌����ꂽ�F����ɑ�ϊ��ł��������܂����B

�@

|  |  |

�@�܂��A�P�O���Q�V���i���j�ɂ́A�_�Y�E���H�n��R�N��4�����V���������w�ȕ���̑�\�Ƃ��āA���n�s�ƘA�g�������E�_�ƈ�Y�i�f�h�`�g�r�j�̎�g���͂��߁A�e�n�A�g���Ď��g�I���W�i���u�����������v�̏��i�J���Ɣ̔����K�ɂ��Ĕ��\���Ă��܂����B������A�n��Ԃ̘A�g�ƒn��Ƃ̌q������ɂ��Ȃ���A�L���Őڑ��\�Ȃ܂��Â����ڕW�ɁA�n�斧���^�̊����𑱂��Ă��������ƍl���Ă��܂��B

|  |

�@������ψ���ɂ��u�����ߑ����_���v�����{����܂����B

2019.10.24

�@�V��������ψ���ł́A�{�����k�̂����ߖ��̌�����ً}���ԂƔF�����A���k�������߂���S�͂Ŏ��̐��Â���Ƃ����ߑ�̍č\�z��}���Ă��܂��B

�@���̈�Ƃ��āA����ψ���͑S���̊e�Z��K�₵�A�����ߑ�̓_���y�щ��P�w�����s���܂����B�{�Z�����L�̂Ƃ���A����ψ���̂����ߑ�̓_���Ɖ��P�w�����܂����B���{��̐E����c�ɂ����āA���E���ɑ��ē_���̗l�q����A����ψ���ɂ��w���̎��m�E�O���}��܂����B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�@���� �@ �@ �@ �ߘa���N�W���V���i���j10��00���`11��30��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�@�Q���� �@ �@ ���k�w���ہ@�w���厖�Q���A�Z���A�����A�����ߑ����i�ψ��A���k�w���厖

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�@���e �@ �@�@�@���ޓ_���A�����ߑ�̒���A���c

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S�@�w�����e�@�@�@�{�Z�̂����ߎ��ĂɌW��Ή��ɂ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�����߂Ɋւ���A���P�[�g�̍H�v�ɂ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�B�u�����ߖh�~�����i�@�v�̗����ɂ���

�@

�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�吳��w�Ƃ̌𗬎��Ƃ��s���܂����B

2019.10.21

�@�P�O���Q�P��(��)�A�r�W�l�X�E���n��̂Q�E�R�N���̐��k(�T�O��)��ΏۂƂ��āA�吳��w�n��n���w���̑�w��(�P�T��)�Ƃ̌𗬎��Ƃ��s���܂����B

�@���̌𗬎��Ƃ͑�w���ɂ�鍲�n�s�̒n�掑���̊��p���@�ɂ��Ă̔��\���A���[���h�J�t�F�ɂ���Ĉӌ��������s�����ƂŁA���n�̂悳���Ĕ�������@��Ƃ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ������Ƃł��B

�@���k�����͑�w���̔��\��M�S�ɕ����A�ӌ�������ϋɓI�ɍs���Ă��܂����B�ȉ��A���k�̊��z�ł��B

�@�u�吳��w�̒n��n���w���̕��ƌ𗬂��āA���n�ɏZ�ގ�������荲�n�̖��͂Ɖۑ�ɂ��Ēm���Ă���Ƃ�����ۂ������܂����B�����������Ƃō��n�ɂ��Ē��ׂ�@��͂���܂����A��w���̌����e�[�}�̂ЂƂł��鍲�nVR�ɂ��Ă͏��߂Ēm��܂����B���n�̐l�ł��\���������Ƃ��Ȃ�������A���n�̐H�̔�����������O�Ɋ����Ă��܂����肵�Ă���̂ŁA�܂��͍��n�ɏZ�ސl�����n�̖��͂��ĔF�����邱�Ƃ�����Ɗ����܂����B�v

�@�r�W�l�X�E���n��ł͖͋[������ЁuSTACH�@Island�v�̉^�c����ʂ��āA���n�̒n�抈�����Ɍ�������g�ɎQ�悵�Ă��������ƍl���Ă��܂��B

|  |

|

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@��2��V���������w�ȃv���[���e�[�V�������ɂ�����2�ʂ����������܂����B

2019.09.10

�@9��10��(��)�A�A�I�[�����������ɑ�2��V���������w�ȃv���[���e�[�V�������s���܂����B�����̑����w��10�Z���Q�����A�{�Z����͔_�Y�E���H�n��R�N����4�������\�ɒ��݂܂����B�e�Z���F�̂�����g�݂₻�̐��ʂ��܂Ƃ߁A���\���s���܂����B�{�Z��GIAHS�Ɋւ�����g�݂�{�Z�I���W�i���̂����������̊J���ɂ��Ă̔��\�����A�Q�ʂ��܂����B�n��Ƃ̊ւ���n��Ԃł̘A�g�������]������܂����B������n��̔��W��ڎw���Ċ������p�����Ă��������Ǝv���܂��B

|  |

|

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@�͋[������Ђr�s�`�b�g�@Island�@�A�[�X�Z���u���[�V�����ɏo�X���Ă��܂����B

2019.08.19

�@8��16���i���j�`18���i���j�A���݂Ȃƌ��������C�����Ƃ��čs��ꂽ��O�t�F�X�e�B�o���u�A�[�X�Z���u���[�V�����Q�O�P�X�v�ɏo�X���Ă��܂����B�䕗�̉e��������A�����̏o�X�͊�Ԃ܂�܂������A������3���Ԕ̔����K���s�����Ƃ��ł��܂����B

�@�_�Y�E���H�n��́u�����������i�������j�v�A�u�W�����i�C�`�S�A�L�E�C�A�}�[�}���[�h�j�v�̔̔����A���E�H�w�n��́u���n�̌`���������u���v�̔̔��A����сu�����������ؘ̖g�v�A���������n��́u�G�R�o�b�N�v�̔̔��A�u�I���W�i��T�V���c�̃f�U�C���v�A�l�����R�n��͔̔��p��POP�쐬�i���{��Ɖp��ł̕\�L�j�A�u�����������̃f�U�C���v�Ɗe�n��d���ꂽ���i���r�W�l�X���n��̐��k���̔����Ă��܂����B���N�x���A�S5�n�ׂĂ�3�N�����͋[������Ђ̉^�c�Ɋւ��A�u�`�[�����n�����v�Ƃ��Ċ��������Ă��܂����B�����͍����O���炨�q�l����������ςȓ��킢�ƂȂ�܂����B

�@������A���H�I�E�̌��I�Ȋw�K���s�����ƂȂǂ�ʂ��āA���n�̒n��Y�Ƃ��͂��ߌo�ώЉ�̌��S�Ŏ����I�Ȕ��W�𗝉�����ƂƂ��ɁA�֘A����Z�p��g�ɂ�����悤�Ɋ������Ă��������Ǝv���܂��B�o�X�ɍۂ��A�h�o�C�X�����Ă�����������Ɨl�A���i���������������������܂������q�l�A��Î҂̃A�[�X�Z���u���[�V�������s�ψ���A���n�s�̊F�l�A���̏�����肵�Č��\���グ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@���e�n��ԘA�g��c�̗l�q��

|  |

�@�@�@���O���l�����̎���POP��

|  |

�@�@�@�@

����������������̗l�q�����������������x���쐬��

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@���̔����K�����̗l�q��

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@�ߘa���N�x�̈�Ղ��s���܂����B

2019.06.06

�@���N�̃X���[�K���́u�����@���E���āv�ł��B�����͓V�S�z�ł������A�\��ʂ�J�Â��邱�Ƃ��ł��A�ی�҂̕��X�⑲�Ɛ��A�n��̕��X���牷�������������������܂����B

�@�e�c�Ƃ������̒i�K����n�ӍH�v�����炵�ėD����ڎw�������ɋ��Z�Ɏ��g�݂܂����B�S�Z���k1�l1�l���͂̌�����g�݁A�ڐ�̖��A�_��5�_���ʼn��c�������D���ł����B�����čŌ�͏��s��R�c�̕ǂ��z�����u�m�[�T�C�h�v�̐��_�ŁA���݂��������������ďI���܂����B���k�����͑̈�Ղ�ʂ��āA��̖ڕW�Ɍ������ēw�͂��邱�Ƃ̑����c�̂��܂Ƃ߂邱�Ƃ̑�ς����w���ƂƎv���܂��B

�@�̈�Ղ̌��ʂ͈ȉ��̒ʂ�ł��B

�@�c���̕��F�S�R�P�ʁ@�@�@�p�l���̕��F�Ԓc�@�@�@���Z�̕��F���c�@�@�@�����D���F���c

|  |  |

|

|  |  |

|

|  |  |

|

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@�g�r�V�}�J���]�E��^��p�݂ɐA�͂��܂����B

2019.06.03

�@�U���R���i���j�A�_�Y�E���H�n��u���ԁv�̎��Ƃ�I�����Ă���Q�N���Q�P���ƁA���n�샍�[�^���[�N���u�̊F����Ńg�r�V�}�J���]�E�̐A�͂��s���܂����B

�@���̊����́A���n��������H�g���H���̂��߂Ɏ������i�ς����߂��A�̂̂悤�ȃJ���]�E���[�h���S�点�����Ƃ����z�����畽���P�R�N�Ɏn�܂�A�A�͖͂{�N�x�łP�W�N�ڂ��}���܂����B���n�샍�[�^���[�N���u�̊F����Ƃ̐A�͕͂����P�V�N���瑱�����Ă��܂��B

�@�A�͂����ꏊ�́A�^��A�w���̊C�ݐ��A�u���Â̗��v�J�[�u�̕t�߂ł��B���n�Ƃ͂����H���c�y�̂��߁A���炯�̓y��Ў�L���͂��Ō@��N�����Ȃ���̍�ƂƂȂ�܂����B�����������̒��ł̍�Ƃł������A�^��p����̂������ǂ��������Ȃ���C�����悭��Ƃ����邱�Ƃ��ł��܂����B����͖�300�|�b�g�i��1,000�{�j�A�͂��܂����B�d�킩��S�N�o�߂����c���g�p�������߁A�ԉ肪�o�Ă�����̂�����܂��B

�@���̏ꏊ�͍��n�ň�ԑ����J���]�E��������ꏊ�ł��B���Ј�x���ɗ��Ă��������B

![R1�J���]�E�A��](../img/topics/190603_1.jpg) | ![R1�J���]�E�A��](../img/topics/190603_2.jpg) | ![R1�J���]�E�A��](../img/topics/190603_3.jpg) |

|

![R1�J���]�E�A��](../img/topics/190603_4.jpg) | ![R1�J���]�E�A��](../img/topics/190603_5.jpg) | ![R1�J���]�E�A��](../img/topics/190603_6.jpg) |

|

![R1�J���]�E�A��](../img/topics/190603_7.jpg) | ![R1�J���]�E�A��](../img/topics/190603_8.jpg) | ![R1�J���]�E�A��](../img/topics/190603_9.jpg) |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@�_�Y���H�n�k�������C����A�{�����e�B�A�ɎQ�����܂����B

2019.05.25

�@�T��25���ɁA�_�Y���H�n��R�N��2���A�Q�N���P�����A������ǂ̉�̕�����˗����A�����C����A�{�����e�B�A�ɎQ�����Ă��܂����B�ꏊ�́A�����ق̗��ɂ���ޏ�ŁA�����C���̒�A�Ə��w�������C����A�C�x���g�̏������s���܂����B�����C���Ƃ͍��n�`����̂P�ŁA�T�g�C���Ȃ̐A���ł��B�����́A�L�^�I�Ȗҏ��ƂȂ�܂������A�Q���Ԃقǒ�A�Ȃǂ��s���A��1000�̎�C�����A���܂����B������ǂ̉�̕��X����́A�u���n����`���Ăق����v�u���n�j���ɂ����Ă��������v�Ƃ����Ă��������܂����B����̐����ƏH�̎��n���y���݂ł��B

�@

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@�_�Y���H�n��̐��c�ɓc�A�����s���܂����I

2019.05.10

�@�T��10���i���j�̂R�`�T���ɁA�_�Y���H�n��R�N��21���Ŗ{�Z�̐��c�ɓc�A�����s���܂����B�Ȗځu�_�Ƌ@�B�v�𗚏C���Ă��鐶�k�͓c�A�@���g�p���A�_�Ƌ@�B�𗚏C���Ă��Ȃ����k�́A��A�����s���܂����B��A���ǂł́A���c�œ]��ł��܂��Ȃǂ̃A�N�V�f���g������܂������A�����ɓc�A�����I���邱�Ƃ��ł��܂����B������A��̐���̒i�K��{�ZHP��UP���Ă����̂ŁA�y���݂ɂ��Ă��Ă��������B

�@�����n�����Ă͍��N11���Q���i�y�j�̖{�Z�����Ձi��ˍՁj�Ŕ̔��\��ł��B

�@

|  |

|

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@�������^���g�p�������݂̎�����s���܂����I

2019.04.25

�@���݁A�{�Z�ł́A�������^�̕����ƕ��y�Ɋւ��Ă̎�g���s���Ă��܂��B

�@�S��25���i�j�ɁA�������^���g�p�������݂̎����_�Y���H�n��E���ōs���܂����B�H�p�F�f����ꂽ�݂����ˁA���H�w�n��E�����ؒ��肵���u�������^�v�ɂ��݂����A���`���܂����B���n�̌`�̎���`�̌`�̘g�̂��̂����삵�܂����B���`��̌`�̃f�U�C���́A�l�����R�Ȋw�n��̐��k�Ɛ����E�����n��E�����s���܂����B

�@�������^�Ƃ́A���n�̓`���َq�ŁA���˂��݂�̘g��̌^�ɓ���Đ��`������̂ł��B���n�ł́A���j�����Ȃǂ̍ۂɐH�ׂ��Ă��܂����B�������A�ߔN�A���̂������^������E�l�������Ă��Ă��܂��B

�@���Ɠ��Łu�������^�v�ɂ��ďЉ�E�������A���n�̓`��������Ă����l�ނ�y�o���Ă��������ƍl���Ă��܂��I

�@

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@�����R�P�N�x���w�����s���܂���

2019.04.08

�@�S���W���i���j�A�t�̒g���ȓ��������~�蒍�����̓��ɁA�����R�P�N�x�V���������n���������w�Z���w��������s���܂����B�ی�҂̌���钆�A�Z���搶���P�P�R���̐V�����̓��w��������܂����B

�@�i�H�����Ɍ����Ė��m�ȖڕW���f���Ď���ϋɓI�Ɋw�сA���ԂƋ��ɐ����������Ȃ���[���������Z�����𑗂��Ă����Ă��炢�����Ǝv���܂��B

�@

|  |

|

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@�����R�O�N�x���Ɛ��u�b���s���܂���

2019.03.19

�@�R���P�X��(��)�A�{�Z���̈�قɉ����āA���Ɛ��u�b���s���܂����B

�@���Z�������A�ݍZ���ׂ̈ɂT���̑��Ɛ����炨�z�����������A�݊w���̗l�q����g���ƁA�i�w�E�A�E��ł̏Ȃǂ����b�����������܂����B���k�����͎��܃������Ƃ�Ȃ���A�����̐i�H�����ɏ����ł����������Ɛ^���ɐ�y���̂��b���Ă��܂����B

�@�S������V���Ȋw�N�ւƐi�����A�i�H�ɂ��čl������A�s�����N���������ɂȂ��Ă��܂��B����̋M�d�Șb���������A�i�H�����ł���悤�w�͂��Ă��炢�������̂ł��B

�@�u�b�����Ă������������Ɛ��݂̂Ȃ���A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

|  |  |

|

|  |  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@�\�o�ł��u�K����s���܂����I

2019.03.13

�@����31�N3��13���i���j�A2�N���u�H�i�����v���C�����\�o�ł����K���s���܂����B

�@�{�Z�͏��q�疇�c�Ǘ��g���ƘA�g���A��N�A���N��2�N�ԁA�x�k�c�Ń\�o�ƃA�Y�L�̓]��������Ȃ��܂����B�A�Y�L���Q�q�ɉ��H���Ăǂ�Ă��₠��T���h�N�b�L�[�̂���Ƃ��Ē��Ă��܂������A�\�o�͎����Ƃ��Ă��̂܂܂ł����B�������A�\�o�����Ă���������A�u�t�߂Ă�������������A�悤�₭���������̐��Y�����\�o����̃\�o�ł��ɂ������܂����B�n��̊F�l�̋��͂Ɋ��ӂł��B

�@�\�o���̓�����\�o�̎�ނ���n�܂�A���ۂɐ��A�e����A�̂��A�����݁A��Ȃǂ̍H���������Ă��������Ȃ����Ƃ����܂����B����Ȃ���Ƃɋ�킵�Ȃ���A���������̈�Ă��\�o���ƌ��������܂��B�u�t�̕��̎w�����Ȃ���̂��A��A��ŁA���Ƃ��ꂸ�ɂȂ������˂ɂȂ�܂����B

�@��ł��������\�o�͍��肪�����Ă������������ł��I

|  |  |  |

|

|  |  |  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@�����R�O�N�x���Ə؏����^�������s����܂���

2019.03.01

�@���炩�ȏt�̓��������~�蒍���R���P��(��)�A�����R�O�N�x�V���������n���������w�Z���Ə؏����^�������s����܂����B

�@���l�Ɏ��͎���s���A�P�Q�O���̐��k�������]�ɋ���c��܂��Ȃ���{�Z�𑃗����Ă����܂����B

�@���Z�����Ŋw���Ƃ⒇�ԂƂƂ��ɉ߂��������Ԃ́A���U���������̂Ȃ��ɂȂ邱�Ƃł��傤�B���Ɛ��݂̂Ȃ���̐i�H��ł̊�������҂��Ă��܂��B

|  |  |

|

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@�����R�O�N�x�A�Ƒ̌����\��

2019.02.27

�@�Q���Q�V���i���j�A�����R�O�N�x�A�Ƒ̌����\��s���܂����B

�@�e����̑�\�҂͉ĂɎ��{�����A�Ƒ̌��̓��e����ی�ȂǗ��p���āA����ɓ`���₷���悤�ɁA�l�X�ȍH�v���Â炵�Ȃ���v���[���e�[�V������E���ǂ��A�{�ԂɌ����Ĕ��\���K���s���Ă��܂����B

�@�����͂P�E�Q�N���̑O�ł��ꂼ�ꂪ���X�Ƃ������\�����Ă���܂����B�P�N���͐�y�̘b���āA�A�Ƒ̌��łǂ����������Ƃ�����̂��C���[�W�ł����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����������������ʂ��āA�d���ρE�l���ς��ł߂�悢�@��ɂȂ������Ƃł��傤�B

|  |  |

|

|  |  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@���ƕ�炷���Â��萄�i�t�H�[�����ɂ����āA���\�Ƃ������^�Â���̌������{���܂����I

2019.02.23

�@����31�N2��23���i�y�j�A�A�C�|�[�g���n�����ɍs��ꂽ���ƕ�炷���Â��萄�i�t�H�[�����ɁA���Z���̎��ᔭ�\�Ƃ��āA�܂��A���̉��ōs��ꂽ���n�߂���m�ɂ����āA�������^�Â���̌��������s���܂����I

�@�������^�Â���̌��͍�N�ɑ����Q�N�ڂ̊J�ÂƂȂ�A��N���Q�����܂����I�Ƃ����Q���҂����Ă��ꂽ��A�t�H�[�����ɗ���������ѓ���ŎQ�����Ă��ꂽ��ƁA��Z���ł����B�܂��A�Q���҂̒��ɂ́u�͉̂Ƃɂ����̌^�����������ǂ˂��A���Ă���v���Ԃ�ɍ������`�A�������������v�Ƃ����Ă����������āA���߂ē`���H���p�����Ȃ���A�Ǝ������܂����B

�@�t�H�[�����ł͍��Z���̎��ᔭ�\�Ƃ��āASDGs���j�Ƃ��������\�����Ă��������܂����B���E�_�ƈ�Y�Ɨ��߁ASDGs�ւ̎��g�݂̏d�v����A���n�ł��ł��邱�Ƃ��l���A���M���Ă����܂��I

|  |  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@�j�q�o�h�~���g���������n�s�X�|�[�c������D�G���Z�ҏ܂����������܂����I

2019.02.17

�@����31�N2��17���i���j�A�g�L�̂ނ猳�C�قɂčs��ꂽ����30�N�x���n�s�X�|�[�c����\�����ɂ����āA�j�q�o�h�~���g�������D�G���Z�ҏ܁i�c�́j�����������Ă��܂����B

�@�D�G���Z�ҏ܂Ƃ́A��ʑ��̗\�I�����˂錧���Ńx�X�g�S�ȏ�̐��т����߂��҂�A�k�M�z�n�擙�̕����̌���Ώۂɍs�Ȃ�����ɏo�ꂵ���҂����E�������̂ŁA��N6���ɏo�ꂵ�������̂ɂ����āA�w�Z�R���3�ʂƂȂ�k�M�z���ɏo�ꂵ�����Ƃ��]������Ă̎�܂ƂȂ�܂����B

�@3�N�����͑��Ƃ��ĐV���ȓ��i�݁A�c��1�E2�N�����͗��N�x�����ė��K�ɗ�݂܂��I

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@�V���������n���������w�Z�@�C�w���s���ƈϑ��ƎҌ���ɂ���

2019.02.14

�@�@��W�v��

�@�A�Ɩ��ϑ��d�l��

�@�B�ʎ��l���P�`�T

�@��S��S�����[�X���������\���S�����ɎQ�����Ă��܂����I

2019.02.10

�@����31�N2��10���i���j�����s���A��w�E�E�^���g���ۉ�c��ōs��ꂽ��S��S�����[�X���������\���S�����ɎQ�����Ă��܂����B��N12���Ɋe�n���ŊJ�Â��ꂽ�n�����������オ�����v16�Z���Q������{���ɁA�{�Z�͊֓��n���̑�\�Ƃ��ĎQ�����܂����B�O���͎Q���Z�S����SDGs�ɂ��Ċw�K��[�߁A�O���[�v���[�N�ɂ��𗬂������Ȃ��܂����B���Z�̎��_����g�݂��A���j�[�N�Ȏ��g�݂���Ȋw�I�Ȍ����܂ŁA���ɕ��L���A�v���[�`�����邱�Ƃ�m��܂����B

�@���\����ْ͋��̒��A��\�ł���Q�N���_�Y�E���H�n��̏��쎛�Y�傳��A�ɓ��`����A���c�N������A�H�슰�l����̂S�������X���锭�\���s���܂����B���ʂ͗D�G�܂����������A�����Ō�ł��鍡�N�x�̊�����ǂ��`�Œ��߂����邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�܂��A���̏܂����������ɂ�����A�����납�犈�����x���Ă��������Ă��鍲�n�s�����_�Ɛ���ہA���n�������̂����茤�����A���ȃg�L�쐶���A�X�e�[�V�����A���q�疇�c�Ǘ��g���A�V����w�A�i�`���n�̊F�l���n�߁A�{���ɑ����̕��̋��͂̂��A���Ɛ[�����ӂ��Ă���܂��B

�@�V���������ɑ���N�x�ƂȂ�܂����A�S��������p���I�Ɋ����𑱂��A���n�̂��߁A�Ђ��Ă͒n�����̕ۑS�ɂȂ��銈����簐i���܂��I�������낵�����肢�������܂��I

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@��Y�f�t�Q�O�P�X�ɂ����āA���{WPA�����ւ̂͂����܂����������܂����I

2019.02.08

�@����31�N2��8���i���j�_�ސ쌧�J���b�c���킳�������ɍs��ꂽ��Y�f�t�Q�O�P�X�ɂ����āA��ʎВc�@�l���{WPA�l���I�o�����u���{WPA�ŗD�G�����ւ̂͂����܁v����܂��܂����B

�@�u��Y�f�t�v�́A�S���̎s���E��ƁE�w�Z�E�����̂Ȃǂ̑��l�Ȏ�̂����g�ށA�n���c�̂̓����ɉ��������I�ȉ��g���h�~�̊������A�s���⑼�̊����c�̂ɔ��\���邱�Ƃɂ��A��g�̃m�E�n�E������݂��ɋ��L���A����Ȃ銈���Ɍ����ĘA�g��ӗ~��n�o����u��v�ƂȂ邱�Ƃ�ڎw���A����22�N�x����J�Â���Ă��܂��i��Y�f�t�Q�O�P�XHP���]�ځj�B��ʎВc�@�l�n�����g���h�~�S���l�b�g�ƈ�ʍ��c�@�l�Z�u��-�C���u���L�O���c�̋��Âɂ��{���ŁA�{�Z�͓����납����g�ފ��ɔz�������_�ƂƁA��Y�f�Љ�̎����ɂǂ̂悤�Ȋւ�肪���邩���܂Ƃ߁A���\���܂����B���{WPA�l�́A���Ȃ������ʂ��A���ۑS�A���Ɣ��W�A���������͂��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA��c���c�́gInternational Waterless Printing Association�h�ł���A�c�̂̃V���{���ł���o�^�t���C�}�[�N�̓��������ʂȏ������������܂����B��������ɔz�������_�Ǝ��H��ʂ��A���ǂ����n�̊����p���������s���܂��I

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@�����R�O�N�x��Q��l������A���a������J���Ƃ��s���܂����B

2019.01.30

�@�P���R�O���i���j�A�P�w�N�ƂQ�w�N��Ώۂɑ�2��l������A���a������J���Ƃ��s���܂����B

�@�P�w�N�́u���n�̔퍷�ʕ����ɂ��āv�A�Q�w�N�́u���n�̏t��ɂ��āv���e�[�}�Ɋw�K�Ɏ��g�݂܂����B���n�ɂ����鍷�ʂ�Ό��̗��j���w�сA���ʂ��Ȃ������߂̐����������ƔF����[�߂�ƂƂ��ɁA���ʂ��������ڂ�{���@��ƂȂ�܂����B������ǂ�ȏ�ʂł��u�T�ώҁv�ƂȂ�Ȃ��悤�A���ʂ₢���߂ɂ��Đ^���ɍl���Ă��炢�����Ǝv���܂��B

�@�i�Ȃ��A�R�w�N�͂V���A�P�Q���Ɏ��{�ςł��j

|  |

|

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@���H�w�n��u�������K���\��v

2019.01.28

�@�P���Q�W���i���j�A�������K���\��{�Z�ōs���A���H�w�n��R�N�����P�N�Ԏ��g��ł������K�̓��e���e�O���[�v���Ƃɂ܂Ƃ߁A���H�w�n��Q�N����搶���̑O�Ŕ��\���܂����B

�@�ǂ̂悤�ȃv���[���e�[�V�����Ȃ�Α���ɓ`���̂��A�\���⎑�����̔z�u���O���[�v���Řb�������Ȃ��珀����i�߁A���x�����K���d�˂Ă��܂����B�{�Ԃł͂��ꂼ��̔ǂ����X�Ɣ��\���s���A�P�N�Ԃ̊�������߂�����܂����B

�@�l�O�Ŕ��\����@����Ȃ����k�����ɂƂ��Ă͗ǂ��o���ɂȂ������Ƃł��傤�B���Z�����Ŋw���Ƃ����ꂼ��̐i�H�Ŋ������Ă����Ă��炢�����Ǝv���܂��B

|  |  |  |

|

|  |  |  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@������ψ���ɂ��u�����ߑ����_���v�ɂ���

2019.01.08

�@������ψ���ɂ��u�����ߑ����_���v�����{����܂���

�@����30�N�x�S�����[�X���������\���֓����ɂ����āA���Ȓn�������������܂����������܂����I

2018.12.17

�@����30�N12��16���i���j�ATKP�����w�Z���g�����J���t�@�����X�Z���^�[�����ɍs��ꂽ�S�����[�X���������\���֓����ɎQ�����Ă��܂����B

�@���ȁA�Ɨ��s���@�l���Đ��ۑS�@�\�A���A��w�T�X�e�C�i�r���e�B�������������g�D�����S�����[�X���������\�����s�ψ����Â̖{���ł́A���Z�������g��SDGs����ۑS�Ɋւ��銈���\������̂ł��B�{�Z�ł�SDGs���j�Ƃ��āA���̖쐶���A�������n�̊�����邽�߂̊����\���܂����B���g�݂��]������A�P�ʂɑ�������u���Ȓn�������������܁v�����������܂����B

�Q���ɍs����S�����Q�������肵�����߁A����܂ňȏ�ɗ��K�ɗ�݂܂��I

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@�^�����̂��߂̃X�|�[�c�h�{���������{���܂����B

2018.12.16

�@�P�Q���P�U���i���j�A���F�X�|�[�c�h�{�m�̎O���O�a�搶�����������A�u�X�|�[�c�h�{�����v�����{���܂����B�싅���̂P�Q���̐��k�ƌږ₪�Q�����A����̐H����������Ԃ��`�F�b�N����ƂƂ��ɁA�H���̓��e�����łȂ��A�����̂Ƃ����H���ێ�̃^�C�~���O�̏d�v���ɂ��Ă��w�Ԃ��Ƃ��ł��܂����B�܂��A���ۂ̂��ٓ���p���āA�H���̃o�����X�╪�ʂ̊m�F�����܂����B�i���싅���̑I��̏ꍇ�A�ʐ^�̐H���Ƀv���X���Ă��ɂ���P�Ɖʕ����K�v�������ł��B�j

�@�싅���ł͑̂�傫���������Ƃ����I�肪�����A�������Ȃ₩�ȋؓ������A���p�t�H�[�}���X�����コ���邽�߂ɂǂ����ׂ����A���������ƊS�������A�u�t�̐搶�̂��b�ɐ^���Ɏ����X���Ă��܂����B

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@���k�d�͑��씭�d���̌��w�����Ă��܂����B

2018.12.12

�@�P�Q���P�P���i�j�A���H�w�n��Q�N����Ώۂɓ��k�d�͍��n�c�Ə��E���씭�d���̌��w��s���܂����B

�@���߂ɁA���k�d�͍��n�c�Ə��ɂē��k�d�̓O���[�v�̉�А������܂����B�e��Ђ̕�����ǂ̂悤�Ȏd�������Ă��āA�ǂ�ȂƂ��ɂ�肪����������̂��A���k�����ɂ��킩��₷���悤�ɂ��b�����Ă��������܂����B�܂��A�{�Z�𑲋Ƃ����Ј��̕�������M�d�ȑ̌��k��b���Ă��������A���k�����ɂ͗ǂ��h���ɂȂ������ƂƎv���܂��B����������A���n�c�Ə����Ƒ��씭�d���̌��w�������Ă��������܂����B���i���邱�Ƃ̂ł��Ȃ��{�݂ɓ��邱�Ƃ��ł��A���k�����͋����ÁX�̗l�q�ł����B

�@����̌��w��ʂ��āA���k�����͎d���ɂ������肪����ӔC�ɂ��čl����ǂ����������ɂȂ����Ǝv���܂��B���̋M�d�Ȍo����i�H����Ɋ������Ă��炢�����Ǝv���܂��B

�@���̓x�A���̂悤�ȋM�d�ȋ@������������܂������ƂɁA���߂Ċ��ӂ������܂��B��ς��肪�Ƃ��������܂����B

|  |

|

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@��1�� ��h�{��\�h���邽�߂́u���C100�����˂�������ٓ��v�R���e�X�g ���n�s�����

2018.12.11

�@�u��h�{�v��\�h���Č��N�������߂������߂̑�1��u���C100�����˂�������ٓ��v�R���e�X�g���J�Â���܂����i���n�s��Áj�B���呍���R�R��i�̂����A���ސR���ɂ���đI�ꂽ5��i�̍ŏI�R����11���S���i���j�ɍs���A�{�Z����́A�RA�r�c���E�RC�r�c�鉹�ƁA�QB�����ԁE����X���̂Q�`�[�����ŏI�I�l�ɐi�݂܂����B���̌��ʁA�Q�N���`�[�������n�s���܂���܂��邱�Ƃ��ł��܂����B

|  |

���Z�R���E�A�s�[���|�C���g�̃v���[���e�[�V�����@11��4���i���j [�ʐ^�F���n�sHP���]

|  |

�\�����@�P�Q���X���i���j

�@�E���~�}�@�u�K����J�Â��܂����B

2018.11.20

�@11��20��(��)�ɍ��n�s�������h������R���̍u�t�����������A�E���~�}�@�u�K����J�Â��܂����B�u�K��ɂ́A15���̐E�����Q�����A�S�x�h���@�Ƃ`�d�c�̎g�����ɂ��Ă��w�����������܂����B

�@�u�K��ł́A�Q���E���S�������������Ƃ`�d�c�̑�����s���A�~�}�Ԃ���������܂ł̈�A�̗����̌����܂����B�����Ƃ������ɓK�ȍs�����邽�߂ɂ́A����I�ɒm����Z�p�����������Ƃ�����Ɗ����܂����B

�@����A�E�����N�P��K���̌��ł���悤�Ɍv�悵�Ă��������Ǝv���܂��B

|  |  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@�ł̍앶�u���n�Ŗ������܁v��܁I

2018.11.15

�@���Œ�����Â��镽���R�O�N�x�u�łɊւ��鍂�Z���̍앶�v�ɂ����āA�{�Z�R�N�a�g�i�r�W�l�X����n��j�F�c�@�ʉĂ��u���n�Ŗ������܁v����܂��܂����B

�@�P�P���P�T���i�j���n����������قɂ����ĕ\�������s���A�\������ƂƂ��Ɏ�҂��\���Ď�܍앶��N�ǂ��܂����B

�@�r�W�l�X����n��ł͑d�ŋ���ɂ��͂����Ă���A���N���̍앶�ɉ��債�Ă���܂��B�F�c���߂łƂ��������܂����B

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@���n�n�捂�Z���O���[�o���l�ވ琬���ƈϑ��ƎҌ���ɂ���

2018.11.14

�@�@��W�v��

�@�A�Ɩ��ϑ��d�l��

�@�B�ʎ��l���P�`�U

�@��ˍ�

2018.11.10

�@���N�̏�ˍՂ̃e�[�}�́u�n��v�B�F����Ɋy����ł����������ˍՂ̎����Ɍ����āA���k�ꓯ�S�����߂ď������Ă��܂����B�V�C�͂����ɂ��̋�͗l�ł������A��ʌ��J�̂X���R�O���ɂ͑����̗���҂̕��X�������܂����B�N���X�̏o������A�o�s�`�E���k��i��ˉ�j�̈��H�u�[�X�A�������̓W����C�u�Ȃǂł͗��Ă��ꂽ�l�������y���܂��邱�Ƃ��ł��܂����B�܂��A�n�Ƃ̃u�[�X�ł͂��ꂼ��̓��F���������������I���܂����B�Ō�ɁA���ꂳ�ꂽ�n��̕��X�����ˍՂɂ��đ����̌���̂����t�����������܂����B��������̂����ꂠ�肪�Ƃ��������܂����B

|  |  |

|

|  |  |

|

|  |  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@��Q�Q��{�����e�B�A�E�X�s���b�g�E�A���[�h�ɂ����āA�k�֓��E�M�z�u���b�N�܂���܂��܂����I

2018.11.04

�@����30�N11��4���A��냁�b�Z�ōs��ꂽ��Q�Q��{�����e�B�A�E�X�s���b�g�E�A���[�h�̖k�֓��E�M�z�u���b�N�̕\�����ɎQ�����Ă��܂����B

�@�v���f���V���������A�W�u�����^�����A�v���f���V�����W�u�����^�t�@�C�i���V���������̎�Â���{���ŁA�����납��_�Y�E���H�n��Ŏ��g�ޒn��A�g������{�����e�B�A�������A�Q�N�����̈�����������\�Ƃ��Ă܂Ƃ߁A�\�����݂܂����B�{�Z�����N�ɂ킽���Ď��g�ސ��E�_�ƈ�Y�iGIAHS�j�𒆐S�Ƃ��������̐��ʂ��F�߂��A���Z������̖k�֓��E�M�z�u���b�N�܂����������܂����B�����ōs��ꂽ�S���\���̑Ώێ҂ł�����܂������A�c�O�Ȃ�����������킸�s�Q���ƂȂ�܂����B�������A�{���ł���ΑS���̏�ł��\������h�_����܂̎�܂ƂȂ�A�_�Y�E���H�n��ꓯ�A�������v���Ă���܂��B������݂ɁA���ꂩ��������𑱂��Ă����܂��I

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@���ꌧ�ɏC�w���s�ɍs���Ă��܂����B

2018.10.25

�@�P�O���Q�P���i���j����R���S���łQ�N���͉��ꌧ�ɏC�w���s�ɍs���Ă��܂����B

�@�����͐V�����A��s�@�𗘗p���Ĉړ����A��ŏW���ʐ^���B��܂����B

�@�Q���ڂ͂Ђ߂�蕽�a�F�O�����ق����w���܂����B�푈����j�Ƃ��Ċw�Ԃ����łȂ��A�킢�Ɋ������܂ꂽ�l�X�̐��X�̑̌��L��ǂނ��ƂŁA�푈�͎��������Ƃ͖��W�ł͂Ȃ����ł���A�ĂыN�����Ă͂����Ȃ����Ƃ��w�т܂����B

�@���̌㔼�ł͉���{������D�ňړ����A�ɍ]���Ŗ������s���܂����B�����ł͎X��ʂ��Y��ȊC�����ĉ������A�ނ���s���ȂǁA�e�ǂɕ�����ĎU��⊈�����s���Ă��܂����B���n�Ƃ͈�������̐��������邱�Ƃʼn��߂Đg�̉��̕����E���R���l���邱�Ƃ��o���܂����B

�@�����ė������ł͖�����́u�������v�A�u�����v�Ǝ��Ԃ̌���܂Ō��A�ʂ�̏o�q�ł͎p�������Ȃ��Ȃ�܂őS���Ŏ��U��Â��ďC�w���s���I���܂����B

|  |  |

|

|  |  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@���̏C�w���s�ł̌o��������̐����Ɋ������ė~�����Ǝv���܂��B

�@���n�������Z�@���o��Q�҂𗝉��������

2018.10.24

�@�P�O���Q�S���A�{�Z�����E�����n��R�N���I���Ȗځu�R�~���j�P�[�V�����Z�p�v�̑I�k�Q�O�����A���n�s�ݏZ�̎��o��Q�҂� �� �l���炨�b���f���܂����B���r���o��Q�҂ɂȂ��Ă��炲��J���ꂽ���ƁA�ӓ����i�^�[�j���j�ƈꏏ�ɕ�炵�Ă��琶���Ɋ�]�����������ƂȂǂ��b������A���k���^���ɒ����Ă��܂����B�n�[�l�X�������^�[�j���͂��d�����[�h�ɓ���Â��Ɏ��Ԃ��߂����Ă��܂����B�Ȃ��A���n�Ŋ��Ă���ӓ����̓^�[�j��1�������������ł��B

�@�㔼�̓A�C�}�X�N���g�p���Q�[���A�̌��Ȃǂ��Ƃ����A���o��Q�̂�����̗����ƃR�~���j�P�[�V�����̎������w�т܂����B

|  |

|

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@���n�������Z�@�����ƐG�ꂠ���̌�����

2018.10.24

�@�P�O���Q�S���A�{�Z�����E�����n��R�N���I���Ȗځu�q�ǂ��̔��B�ƕۈ�v�̑I�k�P�S�����A�{�Z�E���̋��͂̂��ƁA����R�����̓����ƐG�ꂠ�����Ƃ��s���܂����B�{�Z�̐E������́A�o�Y�E�玙�̌��̂��b�����Ă��������܂����B�܂��Ԃ����������������A���ނ����ւ�����A����ԕR�̎g�����Ȃǂ̎w�����܂����B

�@

|  |  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@���{�����e�B�A�ɎQ�����Ă��܂���

2018.10.13

�@10��13���i�y�j�͐V�䒷���̓c��ڃA�[�g�̈��A14���i���j�͏��q�疇�c�I�[�i�[�c���ɂ���`���Ƃ��ĎQ�����Ă��܂����B

�@�t�̓c�A���ɂ��Q�����A5���ɂ͐X�Ƃ��Ă����C�l�͏��X�ɐF�Â��A�V���`�W���Ɍ�������}���܂����B10���ɏ��X�ɐF�𗎂Ƃ��ɂ�A��������Ƃ����������Ă���܂����B�C���X�g�����͑���150������Q���҂Ƌ��Ɏ芠�肵�܂����B��ƌ�ɂ����������V�Ă͂ƂĂ��������������ł��B

|  |

|

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@14���͏��q�疇�c�I�[�i�[�c���ɎQ�����܂����B�}�Ζʂ������F�ɍʂ��镗�i�͈����ł��B�M�d�ȒI�c�Ăł��B��^�@�B������Ȃ���Ə����̒��A�ꐶ�����芠�肵�A�E���A���̂܂����܂��g���b�N�܂ʼn^�т܂����B�����A������Ƃ��o�đS���̃I�[�i�[�̂��Ƃ֓͂����邻���ł��B�����������n�Ă����Ђ��ܖ����������I

|  |

|

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@�P�O���S���i�j�w�Z���c�̈�肪�s���܂���

2018.10.04

�@�w�Z���c�̃R�V�q�J��BL�́A�_��A���w�엿�����s�͔|��5���Ɍ��炵���i5�����X�j�͔|���@�ō͔|���Ă��܂��B

�@4��13���Ɏ��d���A�v�[����c�Ō��c��S�����܂����B5��11���̓c�A���ȍ~�͖��T 1��̐��璲�����ɁASPAD�i�t�Αf�v�j�ň�̉h�{��Ԃ��`�F�b�N���A�H�������S�����Ă��܂����B

�@�@�����͓V��Ɍb�܂�A���V�̉���24a������グ�邱�Ƃ��ł��܂����B�Ȗځu�_�Ƌ@�B�v��I�����Ă��鐶�k��3������̃R���o�C�����g�����Ȃ��Ă��܂����B���N�͖ҏ������������ߐ���ɐS�z������܂������A��N�ʂ�̎��ʂ邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�@���n�������Ă͈ꓙ�Ăł��B11��10���i�y�j�̏�ˍՁi�����Ձj�Ŕ̔����܂��̂ŁA�w�Z�ɂ��z�����������B

|  |  |

|

|  |  |

|

|  |  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@���n�̓���͌|�p�Ղɂ����铇�J�t�F�ɋ��͂��܂����I

2018.10.02

�@�W���P�O���`�Q�P���A�X���Q�W���`�P�O���P�S���̂Q���ɕ����A���n�s�S������Ɂu���ǂ̓���͌|�p�Ձv���J�Â���Ă��܂��B

�@���̒��̂P�ɁA�V�䐳�����̍�����������܂��B�����̓J�t�F�����݂��ꂽ�M�������[�ƂȂ��Ă���A�J�t�F�̖��́u���J�t�F�@���� ���� �����v�ł��B�����Œ��邨�ɂ��胁�j���[���A�{�Z�̂R�N�����l�Ă����Ă��������܂����B�������͎R�����䂩��̒n�Ƃ������ƂŁA���ɂ���A��������ނ��т��R���Z�v�g�Ɋ����X�^�[�g�B���n�̂��Ă̖������A���n�̐H�ނ���Ƃ��ē�����Ȃ����ƍl���܂����B�|�p�Ղ̒S���҂Ⓡ���̃V�F�t�A���Ă̐��Y�҂ƃ^�b�O��g�݁A���s����̖��������̈Ă�����B��������ۂ̃I�y���[�V�����ɍ��킹�Ď��삵�A�O���̊W�҂��������厎�H����J�Â��܂����B

�@�@���̌��ʁA�s���h��������G�_�}�������z�A�T�U�G���X�̂��ɂ���Ȃǂ̏��i���������܂����B�����ɒЕ��⍲�n�Ԓ��A�`���̂����˂�����Ε��ɂ����C�m�����Ȃǂ��t�������j���[�ƂȂ�܂����B

�@�@����͖{�Z�̖��X��A�k������n����č͔|�����A�Y�L���������Q�q���g�����f�U�[�g����̃��j���[���y���߂܂��B�O���͏I����Ă��܂��܂������A����̓��J�t�F���X�^�[�g���Ă��܂��B������Ƒ����̂��A�V��̍������Ńg�L�߂Ȃ��獲�n�̐V�Ă��ɂ����H�ׂ܂��H

|  |

|

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@���n�ł͈��̍Ő������}���Ă��܂��I

2018.09.30

�@�X���R�O���i���j�A���n�ł͈��̍Ő������}���Ă��܂��B���̓��͍��n��������茤�����̎�Â���A���nkids�������������̈��̂���`���ɍs���Ă��܂����B�q�ǂ������ƈꏏ�ɏt�Ɏ�A����������Ȃ��Ăł��B�Ă̖ҏ��A���s�������z���A���n�܂ł������܂����B����������ȋ�J���ӂɉ���ƂȂ��A�䕗�Q�S�������{���c�f���n�߂܂����B�䕗��Q����O�ɁA���Ƃ������Ă��܂������Ƃ����v���Ƃ͗����ɁA��ƒ��ɉJ�r�����܂�A�r���Œ��f������܂���ł����B

�@����ł��\�Ȍ��芠��グ�A���сA�͂����������܂����B�䕗�̔�Q���������ςނ��Ɗ肤����ł��B�{�Z�̈��͂P�O���T����\�肵�Ă��܂��B���N�̐V�Ă͑����̓V�Ђ����z�������Ăł��B���ӂ��Ă��������܂��傤�I

|  |

|

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@��s�h�~�u�b���s���܂����B

2018.09.28

�@9��28���i���j�A�{�Z�ɂ����āu��s�h�~�u�b�v���s���܂����B

�@���n���x�@���̕����u�t�ɏ����A�r�m�r�̗��p�ɌW��鐶�k�̔�s��ƍߔ�Q���Ă��b�����Ă��������܂����B�C�y�ɗ��p�ł���R�~���j�e�B�T�C�g���̒��ŁA�������g����Q�҂����łȂ��A���Q�҂ƂȂ�댯���𗝉����Ȃ��܂������ރP�[�X�������Ȃ��Ă���Ƃ������e�ł����B

�@�X�}�[�g�t�H�����̋}���ȕ��y�ɔ����A�֗��ɉ߂������Ƃ��ł��锽�ʁA�C���^�[�l�b�g�̓�����댯�����Ċm�F���A���S���S�ɕ�点��悤�A����̊w�Z�����Ɋ������Ă��炢�������̂ł��B

�@

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@���㋣�Z���A���I�����ŕ����I

2018.09.23

�@9��22�`23���A���c�������㋣�Z��ōs��ꂽ���I�����ɏo�ꂵ�Ă��܂����B�e�n��������������Ă����������Ђ��߂����A2�N���̘a�c���j�q�C�ۓ���7�ʁA�j�q�~�Փ���8�ʂɓ��܂��܂����B�܂�2�N���̗�ؗǗz����́A���܂͓��������̂�1500���E5000���ł͌����i�o���A�͑��������Ă���܂����B�����͎��ȃx�X�g���X�V�������k�������o���ǂ����ƂȂ�܂����B

�@���N�x�̑��͂���ŏI���ɂȂ�܂����A�I�肻�ꂼ�ꂪ���̃X�e�b�v�i�ނ��߂̉ۑ�������邱�Ƃ̂ł����V�[�Y���ɂȂ����Ǝv���܂��B���̑��Ɍ����Ă�背�x���A�b�v�ł���悤���㋣�Z����ۂƂȂ��Ċ撣���Ă����܂��I����Ƃ�������낵�����肢���܂��I

|  |

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@��P��V���������w�ȃv���[���e�[�V�������D��!

2018.09.11

�@9��11��(��)�A��냁�b�Z�����ɑ�P��V���������w�ȃv���[���e�[�V��������29��S���Y�Ƌ���t�F�A�V�����v�����s���܂����B�����̑����w��10�Z���Q�����A�{�Z����͔_�Y�E���H�n��2�N����4�������\�ɒ��݂܂����B�e�Z���F�̂����g�₻�̐��ʂ��܂Ƃ߁A���\���s���܂����B�{�Z��STACH Island �̎�g�₨�����^�̎�g�ɂ��Ă̔��\�����A�����D�����邱�Ƃ��ł��܂����B������n��Ƃ̊ւ����ɂ��A�������p�����Ă��������Ǝv���܂��B

�@

�@

|  |

|

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@�u�I���Ɋւ���o�O���Ɓv���s���܂����B

2018.09.05

�@9��5��(��)�A�{�Z���̈�ق����ɑI���Ɋւ���o�O���Ƃ��s���܂����B

�@���n�s�I���Ǘ��ψ�����ǂ̕�����A�I���ɂ��Ă킩��₷�����������Ă��������܂����B�܂��A�͋[���[���s�����Ƃœ��[�̗����3�N���ɑ̌����Ă��炢�܂����B�P�C�Q�N���ɂ͑I���Ɋւ���N�C�Y�ɒ��킵�Ă��炢�A���m����[�߂܂����B

�@�L���҂̑Ώ۔N����������ɔ����A�{�Z�ł����N�I���ɂ��Ă̎w�����s���Ă��܂����A���n�����̎�N�҂̓��[���͂܂��܂��Ⴂ�Ƃ̂��Ƃł����B18�ɂȂ�3�N���͂��ꂩ����ۂɓ��[����@��o�Ă��邱�ƂɂȂ�܂����A���[���邱�Ƃ����������̒n��⍑�����悭���Ă�����i�ł��邱�Ƃ𗝉����A�����̎���ȂP�[�ʂɂ����A�ϋɓI�ɓ��[���Ăق����Ǝv���܂��B

�@

|  |  |

|

|  |  |

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@�_�ƃN���u�k�M�z�u���b�N���ɎQ�����Ă��܂���

2018.08.24

�@�W���Q�R���`�Q�S���A���䌧�u���[�E�A�C�ӂ����v�����ɍs��ꂽ�_�ƃN���u�k�M�z�u���b�N������ɎQ�����Ă��܂����B�U���ɍs��ꂽ�����̌��ʁA�ӌ����\�V�ނōŗD�G�܂��l�������R�N�����̑��c���T���A�V�����̑�\�Ƃ��ē��X�Ɣ��\���Ă��܂����B���n���ǂ̂悤�Ɍ㐢�Ɏp���ł������A�ό��Ɣ_�Ƃ�Z�����������n�炵���̂��ӂ�锭�\�ł����B���ʂ͗D�G�܂ŁA�S�����ւ̐ؕ������ނ��Ƃ͊����܂���ł������A���̔_�ƍ��Z���ɍ�����A�����w�ȂŊw�Ԑ��k���ӌ����q�ׂ����ƂɁA�ƂĂ��傫�ȈӋ`�������Ă��܂��B�������肪�Ƃ��������܂����B

�@

|

�@�͋[�������STACH Island���u�A�[�X�Z���u���[�V�����Q�O�P�W�v�ɏo�X���܂���

2018.08.20

�@�W���P�V���i���j�`�P�X���i���j�ɂ����ď��݂Ȃƌ����ōs��ꂽ�A�[�X�Z���u���[�V����2018�ɖ͋[�������STACH Island���o�X���܂����B

�@�_�Y���H�n��̃W�����ƒ��쐻�p���l�ɍ���Ă����������ĕ��̃V�t�H���P�[�L�ƃp�C��̔����܂����B���k�́A����Ȃ��ڋq�Ɍ˘f���Ȃ�����A���i��̔����Ă��q�l�Ɋ��ł������������ɂ�肪���������Ă��܂����B�ϋɓI�ɐ����������ė\�萔���������邱�Ƃ��ł��܂����B

�@

|  |

�@���~�̉Ԃ̔̔����K���s���܂����B

2018.08.12

�@�W���P�Q���i���j�A�O�����߂Ĉ�ĂĂ������~�p�̉ԁA�A�X�^�[�̔̔����K���s���܂����B���k�́A�_�Y�E���H�n��̋��ȁA�u���ԁv��I�����Ă���Q�N���P�T���B�S���Ɏ�q��d���A�T���ɔ��グ���s���A�U����{�ɔ��ɒ�A���܂����B

�@���N����N�Ɠ��l�ɁA�o�P�c�Ƃ͂��݂�݂��o���Ĕ��ɂ���Ԃ��e���ōD���Ȃ���������Ŕ̔����܂����B���ɉԂ̉��t�𗎂Ƃ��R�F���P���ɂ������̂��p�ӂ��A�A�X�^�[�ȊO�ɂ��@�̗t��X�C�J�A�������Ȃǂ����ʂł����̔����܂����B

�@���N���吷���ł͂���܂������A����������������c��܂����B���N�x�����̂悤�Ȍ`�Ŏ��{�������ƍl���Ă��܂��̂ŁA���Б����^��Œ�������Ǝv���܂��B��낵�����肢���܂��B

�@

|  |  |

|

|  |  |

�@�Ô������w�Z�u���T�|�[�g���v�Ƃ̊����I

2018.07.22

�@�V���Q�P���`�Q�Q���ƁA�ΐ쌧���Ô������w�Z�̊F����ƁA�����e�[�}�ɂ����w�K��ƕ��y�����̂���`�������Ă��܂����B

�@�Ô����Z�Ɩ{�Z�̊����̗��j�͂P�O�N�O�ɂ����̂ڂ�܂��B���̕��U����n�ł���ΐ쌧�ŁA���Ɋւ���m���̕��y�⎩�R�ی�̊����ɗ͂����Ă����Ô����Z�́u���T�|�[�g���v���A���n�Ō��n���C���s���Ƃ������ƂŌ𗬂��X�^�[�g���܂����B�P�O�N�����Č`��ς��Ȃ���A���N�l�X�Ȋ��������Ă��܂��B

�@���N�̓g�L�����J�n�P�O���N�̋L�O���ׂ��N�ł��B�g�L�̐X���������ɁA�u���ڂ�����̃L�[�z���_�[�Â���v��u�p�^�p�^���̐܂莆�v�Ȃǂ̍H�싳�����J�Â��܂����B��낪�Z�ފ��ɂ��Ėڂ������Ă��炤�����Ƃ��ׂ��A�Ô����Z�̊F����̗͂ɏ����ł��Ȃ��悤�ɂƁA������������t����`�����܂����B

�@�@���O����̂��q����������A���낢��Ȃ��b�����Ȃ���y���������ƂȂ�܂����B�������ɂƂ��Ă����ɂȂ邱�Ƃ������A�[���������ԂƂȂ�܂����B�Ô����Z�̊F����A���N�����҂����Ă��܂��I

|  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

���n���������w��

2018.07.10

�@�u�n��w�v�i�R�N�u���y�����a�v�j�ł́A�U���Q�T������R�T�ɂ킽��A�u���n�������v�ɂ��Ċw�т܂����B���n�ɂ���������A�i�w��A�E�œ��O�ɏo�Ă��A�u���n�������v���S���Ă݂���A���邢�͗x���Ă݂���A�Ƃ͂悭�����邱�ƂŁA�u�t�̐搶�����������āA���߂Ċw�K����@��������܂����B

�@�@�@�P�T�ځ@�U���Q�T���i���j�u���n�������̗��j�v�u�t�@���n�w�Z���^�[�@�n�Әa�O�@�l

�@�@�@�Q�T�ځ@�V���Q���i���j�u���n�������̉S�v�u�t�@���n�ӂ邳�Ƒ�g�@���т悵���@�l

�@�@�@�R�T�ځ@�V���X���i���j�u���n�������̗x��v�u�t�@���n�w�Z���^�[�@���R�@�d�M�@�l

�@���̎��Ƃւ̎Q���҂���A���̂W���P�W���i�y�j�A�~���[�Y�����g���n�ŊJ�Â����u���n�O�喯�w�S�����v�ɃG���g���[����l���o�܂������Ƃ́A���ʂ̈�ł��B

|  |  |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@����PR�̏o�O�u�����s���܂����B�@

2018.07.03

�@7��3���i�j�A���H�w�n��̐��k��ΏۂɌ���PR�̏o�O�u�����s���܂����B

�@�ߑO�̕��ł͌��ݎY�Ƃ̂�肪���▣�͂ɂ��Ă��b�����������܂����B�܂��h���[���ɂ�鑪�ʂ̃f�����X�g���[�V�������s���A��\�̐��k�����ۂɃh���[���̑��c��̌����܂����B

�@�ߌ�̕��ł͓����̊e����֍s���A�H���̐�������ۂɍs���Ă����ƌ���̌��w���s���܂����B���i�������鎖�̂ł��Ȃ�����ɐ��k�B���^���Ȋ፷���ŒS���҂̕��̐������Ă��܂����B

�@���ꂩ��3�N���͐i�H���l���A�s�����鎞���ɂȂ��Ă��܂��B����̋M�d�Ȍo��������̐i�H�I���ɖ𗧂ĂĂق����Ǝv���܂��B

�@

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

�@�c��ڃA�[�g��������ƂȂ��Ă��܂���

2018.07.01

�@�T���ɓc�A���{�����e�B�A���s�����c��ڃA�[�g�i���n�s��Áj�̌o�ߕł��B�U���P�O���ɑ����A�V���P���̗[���A�l�q���m�F���Ă��܂����B

|

�@������̓ǂ߂Ȃ��Ƃ��낪����܂����A���̕����͌����ȏo���h���ł��B���V�̊��˂��͂����蕂���яオ���Ă��܂����B�[���ɍs�����k�R�ɒ��ޗ[�Ă����o�b�N�ɓc��ڃA�[�g�����邱�Ƃ��ł��܂��I������͍��������ς��ł��傤���B�C�l������o���O���`�����X�ł��I�V��n������ʂ�̍ۂ͂��Ђ�������肭�������I

�@�m��ƃK�C�_���X�n�i�P�N�u�Y�ƎЉ�Ɛl�ԁv�j�̊����@�Љ�

2018.06.29

�@�u�Y�ƎЉ�Ɛl�ԁv�i�P�N�j�ł́A�U���Q�X���i���j�T�`�U���̊����Ƃ��āA�u��ƃK�C�_���X�v�̎��Ƃ��s���܂����B���n�����̊�Ɠ��P�S�Ђ̕��X�̐����u�[�X���A���k�e�������ꂼ��R�БI�сA���b�����������܂����B���낢��ȋƎ���Ђ̂��d���ɂ��Ċw�Ԃ��Ƃ��ł��܂����B�Q�����Ă�����������Ƃ́A

�@

�@�@�@�V����ʍ��n�i���j�@�@�i���j���n�e���r�W�����@�@���ۍ��n�ό��z�e��(��)������

�@�@�i���j�t���b�V���}�c���@�@�������݁i���j�@�@taneCREATIVE�i���j

�@�@�@�i�L�j���n�Z�p�J���@�@�����i���j�@�@�i���j���A�e�b�N�@�@�Z�C�f���e�N�m�i���j

�@�@�@���َq�����܂�@�@�V��g�b�L�b�q�ۈ牀�@�@�i�Е��j�X�}�C���Ԕ��@�@���n���x�@��

�@�@�@�ł��B���肪�Ƃ��������܂����B

�@

|

�@�u���n����������Ёv�Ŋ�ƌ��w�����Ă��܂����B

2018.06.26

�@�U���Q�U���i�j�A���H�w�n��R�N�������n����������ЂŊ�ƌ��w�����Ă��܂����B

�@���߂ɁA��Ђɂ��Ă̏ڂ������b���܂����B���̒��ňꃖ���̔���グ�������k�B�͑z�����Ă������z�������z�Ȃ��Ƃɑ�ϋ����Ă��܂����B���̌�A3�ǂɕ�����čH����̌��w�����܂����B���i�ڂɂ��Ȃ��@�B���Ƃ����w�ł��A�L�Ӌ`�Ȏ��Ԃ��߂������Ƃ��ł��܂����B���w��͎��ۂɍ��ꂽ���i��i�ɂ��Ă̐��������Ă��������A���ۂɐG��Ďg�����������܂����B

�@����̌��w��ʂ��āA�g�߂ɑf���炵����Ƃ����邱�Ƃ�m�邱�Ƃ��ł����Ǝv���܂��B������L���āA����̎��g�݂Ɋ������Ă��炢�����Ǝv���܂��B

�@

|  |  |

|

|  |  |

|

|

�@�ӌ����\�����ōŗD�G�܂��l���I

2018.06.20

�@�U���Q�O���A�V���s�̂i�`�V������Z���^�[�����ɍs��ꂽ��U�W��V�����w�Z�_�ƃN���u�ӌ����\��ɂāA�R�N�����̑��c���T������V�ށi�q���[�}���T�[�r�X����j�ɂ����āA�����V�����P�ʂɑ�������ŗD�G�܂��l�����܂����I�{�Z���������Z�ƂȂ��Ă��珉�߂ĂƂȂ�R�A�e�ł����B

�@���\�e�[�}�́u���n�ŋN�Ƃ���`�H�Œn����Ȃ��_�Ɩ@�l��ڎw���ā`�v�ŁA���n�̔_�Ƃ����������邽�߂ɁA�ό��ƘA�g���č��n�̔_�Y���M�������A�Ƃ����ӌ��ł̔��\�ł����B

�@�܂��A�����J�Â���܂����ċG���ɂ��Q�����A�����̔_�ƍ��Z���ƌ𗬂��Ȃ��炱�ꂩ��̔_�Ƃɂ��čl����Ӌ`�[�����ƂȂ�܂����B�Ȃ��A���c����͂W���ɕ��䌧�ōs����_�ƃN���u�k�M�z�u���b�N���֎Q�����Ă܂���܂��B

|

�@�j�q�o�h�~���g�����u�����R�O�N�k�M�z�����w�Z�o�h�~���g�����v����

2018.06.15

�@�����R�O�N�U���P�T�`�P�V���A�ΐ쌧����s�u�������푍���X�|�[�c�Z���^�[�v�ōs��ꂽ�k�M�z�����w�Z�o�h�~���g�����ɎQ�����ė��܂����B

�@�`�[����ۂƂȂ��ėՂ����ł������A�c�O�Ȃ��珉��s�ނƂ������ʂł����B�����̑��ł͖��키���Ƃ̂ł��Ȃ��ْ����̒��A���̃����o�[�ŗՂޏ��̖k�M�z���Ƃ������Ƃ�����A�Ȃ��Ȃ��{���̓������ł����A���������ʂƂȂ��Ă��܂��܂����B����͂��̌��ʂ������悤�A�C������V���ɓw�͂��Ă����܂��B

�@���̑��ɎQ������ɂ�����A�����̗�܂��̐��₲�w�������������܂����B�����b�ɂȂ��������̕��Ɋ��ӂ��A���ꂩ��̕�������簐i���Ă����܂��B

�|�������ʁ|�@

�@�@�@�@

�P���@�@���n�������Z�@�@�O�|�R�@�@���H���Z�i����j

�o�ꃁ���o�[�@�@�R�N���@��������

�@�@�@�@�@�@�@�@�R�N���@�ÊԍN��

�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�N���@�F������

�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�N���@�O�c��O

�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�N���@����Y��

�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�N���@�c���I�q

�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�N���@���R�C�l

|  |  |

�@�j�q�o�h�~���g�����u�����R�O�N�k�M�z�����w�Z�o�h�~���g�����v�ւ̏o�ꌈ��I

2018.06.14

�@�����R�O�N�T���Q�T�`�Q�V���ɒ����s�ōs��ꂽ�V���������w�Z�����̈���j�q�o�h�~���g�����Z���ɎQ�����Ă��܂����B

�@�j�q�w�Z�R��ɂ����āA�S�V�V�Z�ɂ������Ȑ킢�����������A�V������R�ʂɋP���܂����I���̌��ʁA�k�M�z�����w�Z�o�h�~���g�����Z���ւ̏o�ꂪ���肵�܂����I

�@���N�̖k�M�z���́A�U���P�T�`�P�V���A�ΐ쌧����s�u�������푍���X�|�[�c�Z���^�[�v�ŊJ�Â���܂��B���܂ł̗��K�̐��ʂ����A�`�[����ۂƂȂ��č��n�̑�\�A�����ĐV�����̑�\�Ƃ��đS�͂Ńv���[���Ă��܂��B������낵�����肢���܂��I

|

|

�@�c��ڃA�[�g�̃C���X�g�������яオ���Ă��܂����I

2018.06.10

�@�U���P�O���A�T���ɓc�A���{�����e�B�A���s�����A�c��ڃA�[�g�i���n�s��Áj�̗l�q�����ɍs���Ă��܂����B����ƁE�E�E

|

�@���X�ɃC���X�g�������яオ���Ă��Ă��܂����I�������������ǂ߂�悤�ɂȂ��Ă��܂��B���̂܂����ɐ��炵�A�͂�����Ƃ����C���X�g�ƂȂ�悤����Ă��܂��B������͂V�����`���{�Ƃ̂��Ƃł��B�����^��ł݂Ă��������I

�@�����R�O�N�x�@�̈�Ձ@�i�����R�O�N�U���U���i���j�@�܂�j

2018.06.06

�@�̈�Ճe�[�}�u���에���v�`�����オ��@�L������́@�剉���`���f��������i�߂Ă��܂����B�����͓V�S�z�ł������A�\��ʂ�J�Â��邱�Ƃ��ł��܂����B�ی�҂̕��X�⑲�Ɛ��A�n��̕��X��������ꂵ�Ă��������A���������������������܂����B

�@�������т͂P�ʐc�A�Q�ʐԒc�A�R�ʉ��c�Ƃ������ʂł����B���k��A�̈�Պ����𒆐S�ɂ��̑̈�Ղ̏�����i�߂Ă��܂����B�����͊e��ڂƂ����M�����킢���J��L�����A���k�B�͏��s�Ɋւ�炸�ƂĂ������\������Ă��܂����B

�@

|  |  |

|

|  |  |

|

|  |  |

|

|  |  |

�@�n��̘V�܉َq������A�Q�q�̍����������Ă��������܂���

2018.06.04

�@�U���S���i���j�A���n�̘V�܂َ̉q���u������Ђ��܂�v�l����A�Q�q�Â���̎��Ƃ����Ă��������܂����B��N�A���q�疇�c�̋x�k�c�𗘗p���č͔|�����Ă��������������B�����������Q�q�ɂ��Ă݂����̂́A���܂莿�̂������̂Ƃ͌�����A���Ƃ��Ȃ炢���ƔY��ł��܂����B

�@���������m�ł��܂�l�ɂ��肢�������Ƃ���A�В�������Ƃɗ��Ă��������邱�ƂɂȂ�܂����B�n��ŘV�܂̂��َq��������Ă����`���̖����A�n���̍��Z���ɓ`���Ă��������Ƃ����M�d�ȋ@��������܂����B����͓`���H�u�������^�v�̒��g�Ƃ������ƂŁA���������̂���͂������Ă��������܂����B�ϕ��A�������A��������P�����J�Ɏw�����������A�Q�q�̊����ł��B����͂������^�̒��g���n�߁A�Q�q���g���ėl�X�Ȃ��̂���肽���Ǝv���܂��B���삵�����ǂ�Ă��͊Â��T���߂Ŕ������������ł��I

�@

|  |  |

|

|  |  |

|

|  |  |

�@���nKIDS�������������̃C�x���g�ɎQ�����܂����B

2018.05.27

�@�T���Q�V���i���j�A�_�Y�E���H�n��̂Q�N���S�����A��ʎВc�@�l�u���n�������̌�茤�����v�̎�Â��鍲�nKIDS�������������̓c�A���Ɛ����������ɁA�{�����e�B�A�Ƃ��ĎQ�����Ă��܂����B

�@����Q�������Q�N���́A�������������̌��ł��B���n�s���͂�����u���F�ؕāv���x�̔F�؏����Ƃ��āA�N�Q��ȏ�̐������������`���t�����Ă��܂��B����͓c�A���̂���`�����s���A���̌�A�q�ǂ������ƈꏏ�ɐ����������̕��@���w�т܂����B

�@���S�A���_�J�A�I�I�T���V���E�E�I�A�I�^�}�W���N�V�ȂǁA�����̐��������m�F���A�g�L����������ƁA������x����_�Ƃ̑�������߂Ď������܂����B���Ƃ��̊������A�g�L���̏ォ�猩����Ă���Ă��܂����I��������������������c��ڂɕԂ��A���̓��͏I�����܂����B���̒����ł͂ǂ�Ȃ��̂������邩�y���݂ł��I

|  |

|

|  |

|

|  |

�@���q�疇�c�̃I�[�i�[�c�c�A���C�x���g�ɎQ�����܂����B

2018.05.20

�@�T���Q�O���i���j�A�_�Y�E���H�n��̐��k�U�����A���n���ւ�I�c�u���q�疇�c�v�ōs��ꂽ�I�[�i�[�c�c�A���C�x���g�Ƀ{�����e�B�A�ŎQ�����Ă��܂����B

�@��N�x����A�I�[�i�[���x�Ɏ��g�ޏ��q�疇�c�̓c�A���ɂ����āA�s���ɂ��c�A���ɗ����Ȃ��I�[�i�[�̐��c�ɁA����ɓc�A�����s���{�����e�B�A���s���Ă��܂��B���Z�������łȂ��A�n��̕��⑽���̊�Ƃ̕��Ƌ��ɁA��������A���t�����s���܂����B�����Ă����z���A�H�ɂ͐疇�c�������F�ɋP�����Ƃ�����Ă��܂��B

�@�܂��A��N�Ɉ��������A���N�x�����q�疇�c�̋x�k�c�����肵�č��Z��������\�o��]�삷��v���W�F�N�g���v�悵�Ă��܂��B�T���Q�P���i���j�͎��Ƃ��g���ċx�k�c�ɋ��������A���Ă��܂����B���n�Ƃ����u���v�A�����āu���v�Ƃ����e�[�}�őI�����܂����B��N�͏��������n���A�������^�ƍ��킹�č��n�̓`���H�u�������^�i���j�v�����H�犈���܂Ŕ��W���܂����B���N�������������n���A�`���H�̂�����̂����낤�Ǝv���܂��B���E�_�ƈ�Y�������Ƃ���������グ�Ă��������Ǝv���܂��B

|  |

|

|  |

|

|  |

�@�c��ڃA�[�g�̓c�A���C�x���g�ɎQ�����܂����B

2018.05.12

�@�T���P�Q���i�y�j�A�_�Y�E���H�n��̐��k�S�����n��̓c�A���C�x���g�ɎQ�����܂����B

�@���F�ؕĐ��x���o�q���邽�߁A���n�s����Â���c��ڃA�[�g�̓c�A���̂���`���ł��B�V�C���ǂ��A�C�x���g�ɏW�܂������X�Ƌ��͂��Ȃ���A�w�肳�ꂽ�͈͂ɕc���ԈႦ�Ȃ��悤�ɐA���t���܂��B�c�A���̍Œ��A�g�L�����H�A�����ɔ��ł��Ă���܂����I�����������Ȃ���A���i�Ƃ͈ꖡ�Ⴄ�c�A���Ɉ���ꓬ�����A�����I���B���N�x�̓c��ڃA�[�g�̃f�U�C���͒n��̒��w�������W�������̂ŁA���n�̊��Ɛ��E��Y�o�^��͋����o�q����f�G�ȃf�U�C���ł��B�d�オ���z�����A������̂V���܂Ŋy���݂ɂ��҂����������I

�@�܂��A�c�A���̌�ɍ��nkids�������������̊F����⒆�w����ΏۂɁA���E�_�ƈ�Y�Ƃ͉����A�Ȃ����n������ɔF�肳��Ă���̂��A�N�C�Y�`���Ŋw�K���܂����B���N�����E�_�ƈ�Y�y���銈���┭�\�𑱂���̂ŁA���������Ƃ��͐��������Ă���������Ɗ������ł��I���N�x�����Z���̊���ɂ����҂��������I

|  |

|

|  |

|

�@�c�A�����s���܂����B

2018.05.11

�@�T���P�P���i���j�A�������Ȃ������̂Ȃ��A�c�A�����s���܂����B

�@���k�́A�_�Y�E���H�n��̎��ƂŁu�앨�v�u�A���o�C�I�e�N�m���W�[�v��I�����Ă���R�N��20���ł��B�i��́u�R�V�q�J��BL�v�ŁA���w�엿�Ɣ_��̐��������s�͔|�̔����Ɍ��炵���͔|���@�i�T�����X�j�ō͔|���܂��B�r���A�c�A�@�̌̏�Ȃǂ̃A�N�V�f���g�Ɍ������܂������A�撣���ĕ�A���s���A�����I��点�邱�Ƃ��ł��܂����B���̂��ƁA���璲������ʒ����ȂǁA�����̒������s���܂��B

�@���B���O�����߂č�������Ă�11��10���i�y�j�̏�ˍՁi�����Ձj�Ŕ̔����܂��B

�@�@

|  |

|

|  |

|

|  |

|

�@�g�r�V�}�J���]�E��^��p�݂ɐA�͂��܂����B

2018.05.08

�@5��8���i�j�A�_�Y�E���H�n��u���ԁv�̎��Ƃ�I�����Ă���Q�N���P�T���ƁA���n�샍�[�^���[�N���u�̊F����Ńg�r�V�}�J���]�E�̐A�͂��s���܂����B

�@���̊����́A���n��������H�g���H���̂��߂Ɏ������i�ς����߂��A�̂̂悤�ȃJ���]�E���[�h���S�点�����Ƃ����z�����畽��13�N�Ɏn�܂�A�A�͖͂{�N�x��17�N�ڂ��}���܂����B���n�샍�[�^���[�N���u�̊F����Ƃ̐A�͕͂���17�N���瑱�����Ă��܂��B

�@�A�͂����ꏊ�́A�^��A�w���̊C�ݐ��A�u���Â̗��v�J�[�u�̕t�߂ł��B���n�Ƃ͂����H���c�y�̂��߁A���炯�̓y��Ў�L���͂��Ō@��N�����Ȃ���̍�ƂƂȂ�܂����B�������A�O���ɂ͐^��p���J���A�������ǂ��������Ȃ���C�����悭��Ƃ����邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�����300�|�b�g�i��1,000�{�j�A�͂��܂����B�d�킩��S�N�o�߂����c���g�p�������߁A�ԉ肪�o�Ă�����̂�����܂��B

�@���̏ꏊ�͍��n�ň�ԑ����J���]�E��������ꏊ�ł��B���Ј�x���ɗ��Ă��������B

![�J���]�E�A��](../img/topics/180508_1.jpg) | ![�J���]�E�A��](../img/topics/180508_2.jpg) |

![�J���]�E�A��](../img/topics/180508_3.jpg) |

![�J���]�E�A��](../img/topics/180508_4.jpg) | ![�J���]�E�A��](../img/topics/180508_5.jpg) |

![�J���]�E�A��](../img/topics/180508_6.jpg) |

![�J���]�E�A��](../img/topics/180508_7.jpg) | ![�J���]�E�A��](../img/topics/180508_8.jpg) |

![�J���]�E�A��](../img/topics/180508_9.jpg) |

�@���q�疇�c�Ŋ��蕥���@�u�K�����u���܂����B

2018.04.26

�@�S���Q�U���i�j�A�_�Y�E���H�n��̂R�N���Q�O�����A���蕥���@�u�K�����u���܂����B

�@�i�`���n�̐E���Ɏw�����Ă��������A���ۂ̌���ɑ��������蕥���@�̎g�������w�K���A���H���܂����B�G���W���̍\������n���̎菇�A���̂ɕ��S�̏��Ȃ����������Ƃ����ł̒��ӓ_����������ƕ����A���S�ȍ�ƕ��@���w�т܂����B

���̌�̎��H�ł͕��ʂ͂������A�@�ʂł̏������s���A�����̓���A�_�Ƃ̕��̋�J��g�������đ̌����܂����B���̊w�K�����ƂɁA����̐疇�c�̊Ǘ���w�Z�ł̎��K�ɖ𗧂ĂĂ����܂��I

|  |

|

�@�����R�O�N�x���w�����s���܂����B

2018.04.09

�@�S���X���i���j�A�~�葱�����J����݁A�t�̓��������~�蒍�����̓��ɁA�����R�O�N�x�V���������n���������w�Z���w��������s���܂����B�����̕ی�҂�����钆�A�Z���搶���P�Q�O���̐V�����̓��w��������܂����B

�@���ꂼ��̖ڕW���߁A�����̖��ւƌ������đ傫���H������悤�A���ꂩ��̊w�Z�����𑗂��Ă����Ă��炢�����Ǝv���܂��B

|

|

�@�����Q�X�N�x���Ə؏����^�������s����܂����B

2018.03.01

�@�R���P���i�j�A�����Q�X�N�x���Ə؏����^��������s���܂����B

�@�P�Q�V���̐��k���{�Z�̑S�ے����C�����A���Ə؏������^����܂����B

�@���ꂩ��͂��ꂼ��̐i�H��i�ގ��ɂȂ�܂����A���Z�����Ŋw���Ƃ����ɁA�傫�����E���Ă����Ă���鎖�����҂��Ă��܂��B

|  |

|

�@�������^�Â���̌������܂����I

2018.02.23

�@�Q���Q�R���i���j�A���n�s�����w�Z�����w�Z�A�g���Ƃ̈�Ŕ��쏬�w�Z5�N���i�R�O���j���}���A�������^�Â���̌����s���܂����B���n�̓`���H�u�������^�v�i�������j�Â���̌����Ƃ����A�n��̓`���H�Ƃ���Ɋւ��Y�Ƃւ̗�����[�߂�ƂƂ��ɁA���n�ɂ�����n�旝���ƈ����S����ނ��Ƃ�ړI�Ƃ��đ̌���s���܂����B

�@���H�w�n��̐��k����̂������^�̐����������ƁA�_�Y�E���H�n��̐��k���搶�ƂȂ��ď��w���ɂ������^�̍����������Ȃ���y������ƂɎ��g�݂܂����B�^����O�������͏�����ɕ��ׁA�����グ�܂����B���������������^��H�ׂȂ���_�Y�E���H�n��̐��k�̔��\���A���߂č��n�̑f���炵���ɂ��ċC�t���Ă��ꂽ���Ƃł��傤�B

�@����̘A�g���Ƃ��Ƃ����āA���w���̊F�����n�ɂ��čl���邫�������ƂȂ�K���ł��B

|  |  |  |

|  |  |  |

|  |

�@�V���������n���������w�Z�@�C�w���s���ƈϑ��ƎҌ���ɂ���

2018.02.15

�@�@��W�v��

�@�A�Ɩ��ϑ��d�l��

�@�B�ʎ��l���P�`�T

�@���n�n�捂�Z���O���[�o���l�ވ琬���ƈϑ��ƎҌ���ɂ���

2018.02.02

�@�@��W�v��

�@�A�Ɩ��ϑ��d�l��

�@�B�ʎ��l���P�`�U

�@�A�Ƒ̌����\��s���܂����I

2018.01.31

�@�P���R�P���i���j�{�Z��P�̈�قɂ����āA�A�Ƒ̌����\��s���܂����B

�@�e�n���\�҂��A���Ə��ő̌����Ă������e���킩��₷���Љ�����܂����B���N�x�A�Ƒ̌����T���Ă���P�N���͐�y�̔��\��M�S�ɕ����Ȃ��烁�����Ƃ�A�ǂ̕���̎��Ə��ŏA�Ƒ̌����s�������̂����l���Ă���l�q�ł����B

�@����̏A�Ƒ̌��E���\���ʂ��āA���k1�l�ЂƂ肪�������Ƃ̈Ӗ����肪���A��J�ɂ��Ċw�сE�l���A����̐i�H�I���Ɋ������Ă����Ă��炢�����Ǝv���܂��B

�@���n�Ɋw�ԁ@�|�\�E�w�K���\��ɎQ�����Ă��܂����I

2018.01.21

�@�P���Q�P���i���j�A�A�~���[�Y�����g���n�ɉ����čs��ꂽ�u���n�Ɋw�ԁ@�|�\�E�w�K���\��v�Ɋ��H�w�n��O�N�����{�Z��\�Ƃ��āu�������^�̊w�K�v�ɂ��Ĕ��\���s���Ă��܂����B

�@���n�̓`���I�Ȃ��َq�ł��邨�����^�ɂ��Ċw�K���s���Ă���w�Z�͑�ϒ������A���ɂ������X�ɂ������������Ă����������Ƃ��ł��܂����B

�@������������^�̊w�K���p���I�ɍs���A���n�������Z�I���W�i���̖،^�쐬���ł���悤�Ɏ��g��ł��������ƍl���Ă��܂��B�̔����\�肵�Ă���܂��̂ł����҂��������B

|  |

|  |

�@�L���悤�G�R�����I�ueco-1�O�����v���v�ŏI�R����ɎQ�����Ă��܂����I

2018.01.11

�@����P�Q���X���i�y�j�B�������ۓW����i�r�b�O�T�C�g�j�����ɍs��ꂽ��U��AEONeco-1�O�����v���̍ŏI�R����ɎQ�����܂����B���̃O�����v����AEON�P%�N���u����Â���A�����S�����Z����������w�Z�P�ʂŎ��g��ł���u�G�R�����v�̎��g�݂\����R���e�X�g�ł��B���N�x��108�_�̉���̒�����14�_���ŏI�R���ɑI��A�{�Z�́u�g�L�Ɗ��̓����p�����߂ɁI�`�f�h�`�g�r�����n��v���`�v���e�[�}�ɁA������n��ƘA�g���Ď��g��ł��銈���\���܂����B

�@�S������n��̉ۑ��n���K�̖͂��ɒ��ڂ��A�g�߂ȂƂ��납��ł���G�R��������A��含�̍������w�I�Ȍ����܂ŁA���L�����\������܂����B���g�݂̖ʔ����A�������e�̃��x���̍����Ŋ����܂����B

�@�R���̌��ʁA���������y���ɗD��A�n��ւ̍L���肪���҂ł�����g�݂ɑ�����u�G�R�̊܁v�������������Ƃ��ł��܂����B������p���I�Ɋ����𑱂��A�n��ɍ������������Ɏ��g��ł����\��ł��B

|  |

|  |

��952-0202�@�V�������n�s�I��]377-1�@TEL:(0259)66-3158 FAX:(0259)66-4020